SDGs関連研究

2022/03/23

地球にも人にもやさしい「暮らし」をデザインする ~第2回「竹式傾斜土槽システムによる上下水道オフグリッド生活」~

現在、世界的に水不足が深刻であり、ウォーターエイドジャパンの活動レポートによると、7億7,100万人が清潔な水を利用できておらず、不衛生な水やトイレ、衛生教育が行き届いていないことによって、毎年289,000人の子供たちが下痢で命を落としていると報告されています。一方、日本では公共下水道の普及により、便器のレバーをひねると汚物が消えてなくなる便利な生活に慣れています。また、住まい手と家の関係も変化してきました。建物の寿命は短く、古くなった家を大事に手直ししながら住み続ける暮らしが急速に失われつつあります。

しかし、このような大量消費を続ける便利な暮らしは、大きな災害などに直面すると限りなく無力になります。これからは、生活インフラ(上下水や電気など)に頼らなくても工夫して暮らしを継続できる力(生活力)がますます必要となるのではないでしょうか?

樋口研究室では、水道水や電気などの生活インフラに頼らない(オフグリッド)暮らしの提案に取り組んでおり、昔ながらの「環境に負荷をかけない暮らしの工夫」に、少しのアイデアを足して、「将来の技術」を創り出すことを常に心がけています。このようなプロセスによって生まれ変わる技術は、発展途上国への普及はもちろん、日本における災害時利用にも繋がります。

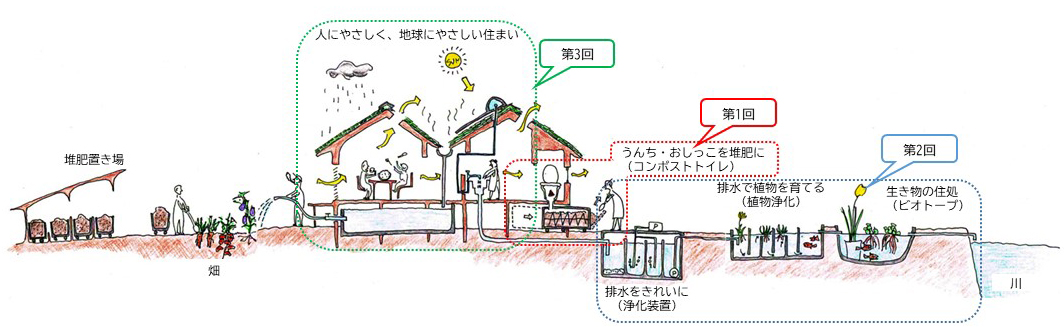

詳細ページでは、このような環境に負荷をかけない暮らしの研究として、水も電気も使わない「コンポストトイレ」、自然素材の竹を使って台所排水や尿を浄化する「竹式傾斜土槽システム」、手直ししながら住み継ぐ地産地消の家づくり「百年建築」について紹介します。

建築学科生活環境デザインコースの樋口佳樹教授は「地球に優しく、人々を豊かにする社会を目指して」をテーマに掲げ、環境保全と快適な暮らしが共存する住環境の研究を行っています。

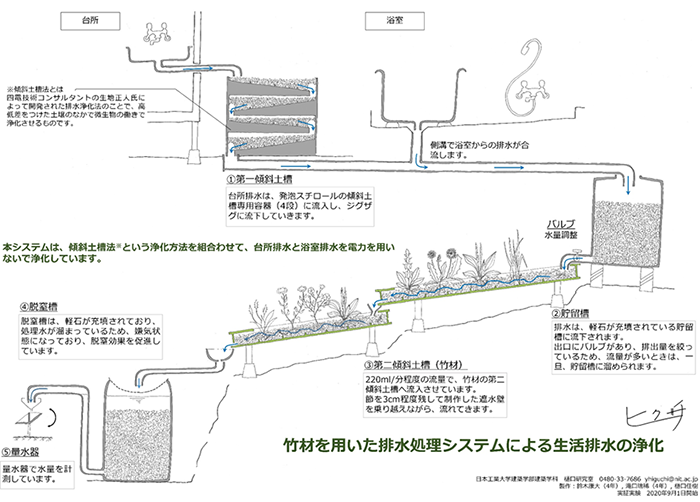

環境に負荷をかけない快適な暮らしのイメージ図(画:樋口教授)

◆ 樋口佳樹 教授のSDGs関連研究について

下記のボタンをクリックすると各研究項目(全3回)のページが開きます。ご覧ください。

◆ 樋口佳樹 教授の教員紹介について

下記の「こちら」をクリックすると 樋口佳樹 教授の紹介ページが開きます。ご覧ください。

樋口研究室の第2回(全3回)として「竹式傾斜土槽システムによる上下水道オフグリッド生活に関する研究」を紹介します。

公共水道および下水道インフラは、災害時に断水や下水道配管の破損によって使用不可になり、復旧にも多くの時間が必要となります。この問題を解決するために樋口研究室で注目したのが、自然の力で水を浄化する「傾斜土槽法」のシステムです。

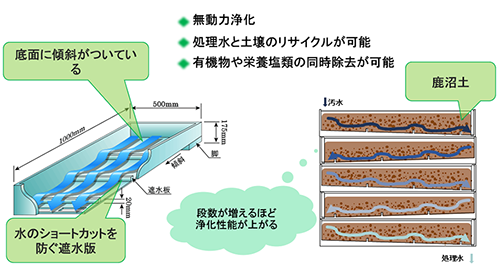

■傾斜土槽法の仕組み

傾斜土槽法は、四電技術コンサルタントの生地正人氏が考案した、底面に傾斜をつけた薄層容器に土壌を充填し、流入口と流出口が左右交互になるように積み重ね、最上段に流入した汚水を土壌内に浸透流下させて浄化する方法です。土壌によるフィルター効果のため物理的ろ過や吸着作用が働くとともに、土壌に捕捉された汚濁物質は微生物により無害な物質へと分解されます。

つまり、電力を一切使用することなく、自然の力のみで水を浄化することができます。

傾斜土槽法の仕組み

このシステムによって井戸や河川等の水を浄化して利用し、排水も浄化して放流すれば、電気や上下水道のインフラに頼らない「オフグリッド生活」の実現が可能になります。

先進国の災害時の利用の他、上下水道のインフラが整っていない発展途上国での活用も期待されます。

■竹式傾斜土槽の特徴

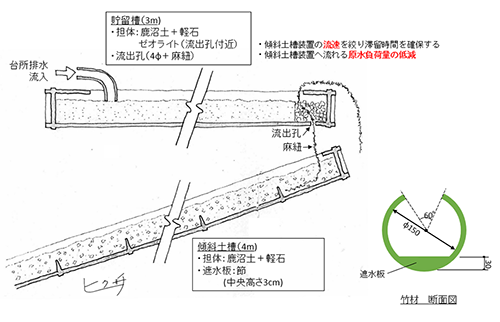

傾斜土槽法の材料としては発泡スチロールが一般的ですが、樋口研究室では竹を利用することを提案しています。竹材を用いたのは、発展途上国での普及や、災害時での利用を想定しているため、「身の回りの材料」で、「自作が可能である」ことを重視しているためです。

使用される竹は直径約15cmの孟宗竹で、排水が流入する貯留槽、その後汚水が浄化される傾斜土槽部分に使用されます。竹は筒の上部と節の大部分が切り取られ、中に鹿沼土が敷き詰められています。この土壌部分に自生した植物や、意図的に植えられたケナフにより、さらに浄化能力が高まることもわかりました。また、傾斜土槽部分が長くなるほど汚水の浄化能力が高まることが実験で明らかになりました。

竹式傾斜土槽の仕組み

コンポストトイレの研究と同様に同研究室の基本的な考え方として、システムが利用される地域の材料を極力活用し、地域の人々によって製作、保守、管理が行われることを目指しています。発展途上国での利用を考えれば、竹という現地の材料を活用して住民自ら作ることができるよう、システムを製品として販売するのではなく、作り方を指導して普及させることを目指しています。

同研究室では実際の民家において竹式傾斜土槽の実証実験を進めています。学生たち自ら竹を切り出し、竹式傾斜土槽を組み立てて設置し、沢の水や生活排水の浄化に関する検査を行っています。

●調布の家 実証例

民家に設置された竹式傾斜土槽

竹式傾斜土層内の土壌には植物が自生し、汚水の浄化を助ける

◆ 竹式傾斜土槽装置の作り方(調布の家)

こちら(クリックするとYouTube動画 が開きます)をご覧ください。

◆ 竹式傾斜土槽装置の浄化性能検証の風景(調布の家)

こちら(クリックするとYouTube動画 が開きます)をご覧ください。

●あきる野市養沢の家 実証例

◆ 竹式傾斜土槽の制作の様子

こちら(クリックするとPDF が開きます)をご覧ください。

◆ 竹式傾斜土槽装置の全体像(東京都あきる野市)

こちら(クリックするとYouTube動画 が開きます)をご覧ください。

第二傾斜土槽(竹式)

実際に設置された竹式傾斜土槽

●竹式傾斜土槽の研究をSDGsの視点からみると・・・

![]()

![]()

![]()

傾斜土槽法並びに竹式傾斜土層はエネルギーを使用することなく、自然の水を浄化して活用し、自然の水に戻します。環境に負荷をかけることなく、陸上のみならず海洋の生態系を守りながら水を利用することに繋がります。例えば災害時など電力網や上下水道のインフラが機能しなくなった状況においても、飲料水の確保と排水の浄化を行うことが可能になります。

また、発展途上国においても安全な水を確保する手段の1つと成り得ます。傾斜土槽法のシステムを竹を用いて構築することにより、地域の材料を利用して、地域の人々の手によって浄水システムを製作、保守、管理していくことで、持続可能な設備として長く活用されることが期待できます。

こうして改めて整理してみると、環境と暮らしの共存を目指す樋口研究室の考え方や取り組みがSDGsの目標と様々な接点を持っていることが明らかとなりました。

樋口研究室の第3回は、伝統的構法による自然素材を用いた「地産地消の家づくり」、地球と人にやさしい改修を目指す「百年建築」の研究を紹介します。