SDGs関連研究

2022/02/07

地球にも人にもやさしい「暮らし」をデザインする ~第1回「コンポストトイレに関する研究」~

現在、世界的に水不足が深刻であり、ウォーターエイドジャパンの活動レポートによると、7億7,100万人が清潔な水を利用できておらず、不衛生な水やトイレ、衛生教育が行き届いていないことによって、毎年289,000人の子供たちが下痢で命を落としていると報告されています。一方、日本では公共下水道の普及により、便器のレバーをひねると汚物が消えてなくなる便利な生活に慣れています。また、住まい手と家の関係も変化してきました。建物の寿命は短く、古くなった家を大事に手直ししながら住み続ける暮らしが急速に失われつつあります。

しかし、このような大量消費を続ける便利な暮らしは、大きな災害などに直面すると限りなく無力になります。これからは、生活インフラ(上下水や電気など)に頼らなくても工夫して暮らしを継続できる力(生活力)がますます必要となるのではないでしょうか?

樋口研究室では、水道水や電気などの生活インフラに頼らない(オフグリッド)暮らしの提案に取り組んでおり、昔ながらの「環境に負荷をかけない暮らしの工夫」に、少しのアイデアを足して、「将来の技術」を創り出すことを常に心がけています。このようなプロセスによって生まれ変わる技術は、発展途上国への普及はもちろん、日本における災害時利用にも繋がります。

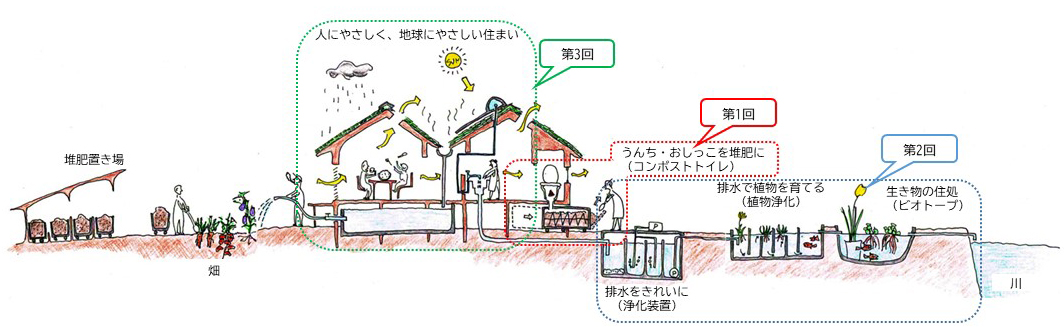

詳細ページでは、このような環境に負荷をかけない暮らしの研究として、水も電気も使わない「コンポストトイレ」、自然素材の竹を使って台所排水や尿を浄化する「竹式傾斜土槽システム」、手直ししながら住み継ぐ地産地消の家づくり「百年建築」について紹介します。

環境に負荷をかけない快適な暮らしのイメージ図(画:樋口教授)

◆ 樋口佳樹 教授のSDGs関連研究について

下記のボタンをクリックすると各研究項目(全3回)のページが開きます。ご覧ください。

◆ 樋口佳樹 教授の教員紹介について

下記の「こちら」をクリックすると 樋口佳樹 教授の紹介ページが開きます。ご覧ください。

樋口研究室の第1回(全3回)として、コンポストトイレに関する研究を紹介します。

コンポストトイレとは、人の排泄物をおが屑などと混ぜ、微生物の働きによって分解し、堆肥に変える機能を持つトイレです。上下水道のインフラを必要とせず、環境負荷を抑えながら排泄物を資源化する方法として注目されています。

同研究室では以下3つのアプローチから研究を進めています。

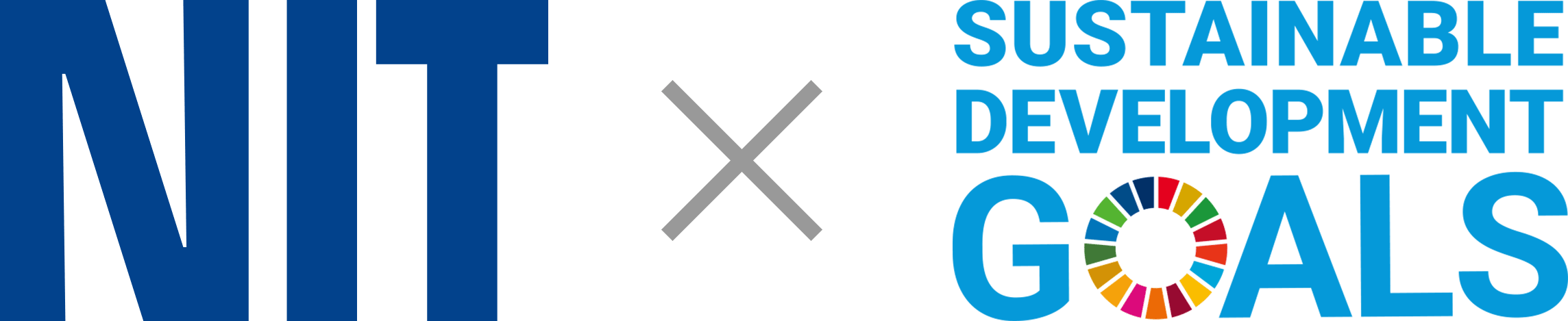

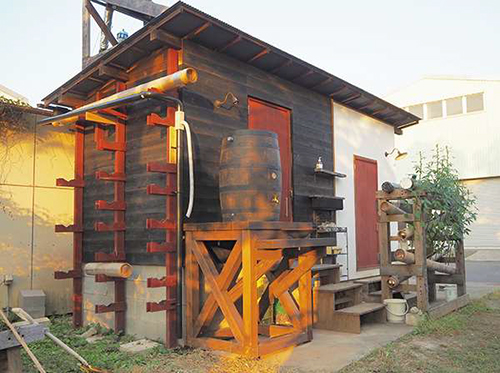

(1) 水も電気も不要!太陽熱利用パッシブ型コンポストトイレ

現在普及している一般的なコンポストトイレは、水を使用しない代わりに、換気・保温・攪拌のために電力を使用します。これに対し同研究室で研究中のパッシブ型コンポストトイレは、太陽熱を床下に取り込んで保温する、煙突を黒塗りにして自然換気を促すなど、自然の力のみで微生物の分解作用を促進させます。撹拌も手動で行うため、水も電力も一切使用しないで機能することが特徴となっています。

同研究室では実際にこのトイレを試作し、キャンパス内に設置して実証実験を行っています。糞便はおが屑などと混ぜて堆肥にし、尿は雨水で希釈した後に傾斜土槽※で浄化し、菜園で液肥として利用。実際にオクラやトマト、小松菜などの野菜が収穫されています。

※傾斜土槽については、第2回で詳しく説明します。

キャンパス内に設置されたパッシブ型コンポストトイレ

コンポストトイレ棟前景(実験棟とショールーム棟で構成されている)

◆ 実験棟・ショールーム棟内部の様子

こちら(クリックするとPDF が開きます)をご覧ください。

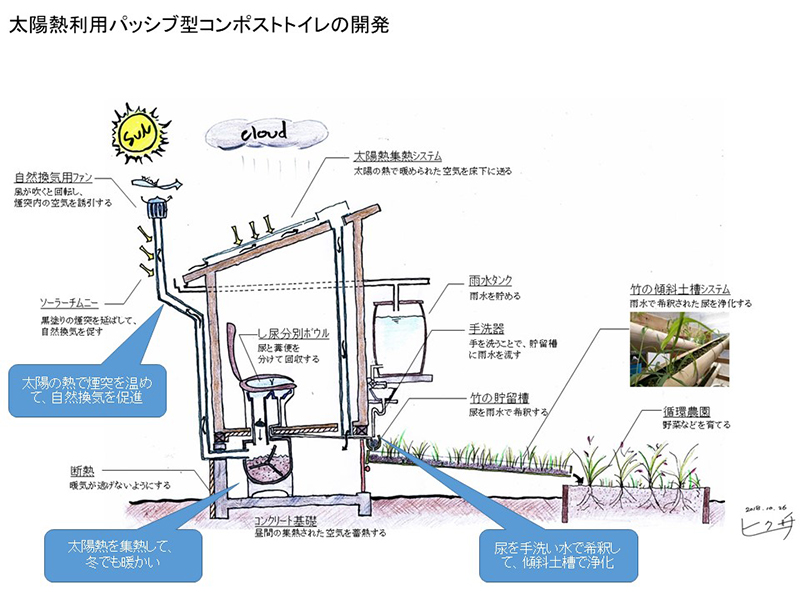

(2) 在宅避難用の組立式コンポストトイレ

震災時、避難所の混雑を避けるため、状況によっては在宅避難※が求められます。ここで問題となるのがトイレです。震災発生後の停電や断水下でも利用できるトイレとして注目されているのが、電気も水も不要な組立式コンポストトイレです。同研究室では、合板など身近な材料を用いて安価に自作可能な組立式トイレを研究しています。材料や製作方法を広く公開することにより、利用者自身で構造を理解し、組み立てることが可能となります。

また見方を変えると、このトイレは上下水道のインフラが不十分な開発途上国においても有用です。業者によって設置された既製品トイレでは、一旦故障すると利用されなくなり、廃棄物として残ります。現地住民に組立式トイレの製作方法を指導しておけば、必要な時に自ら組み立てたり修理することが可能となり、持続可能な設備として長期間の利用が期待されます。

※在宅避難とは:

自然災害などが発生した際に、安全が確保されている住居については、避難所に避難せずに自宅にとどまって避難生活をすることをいいます。在宅避難の継続には、排泄環境の整備が欠かせません。いくら自宅が壊れていなくても、トイレがないと在宅避難はできませんよね。

2つの方式による組立式コンポストトイレ(クリックすると拡大します)

◆ 積層型コンポストトイレの製作⾵景

こちら(クリックするとYouTube動画 が開きます)をご覧ください。

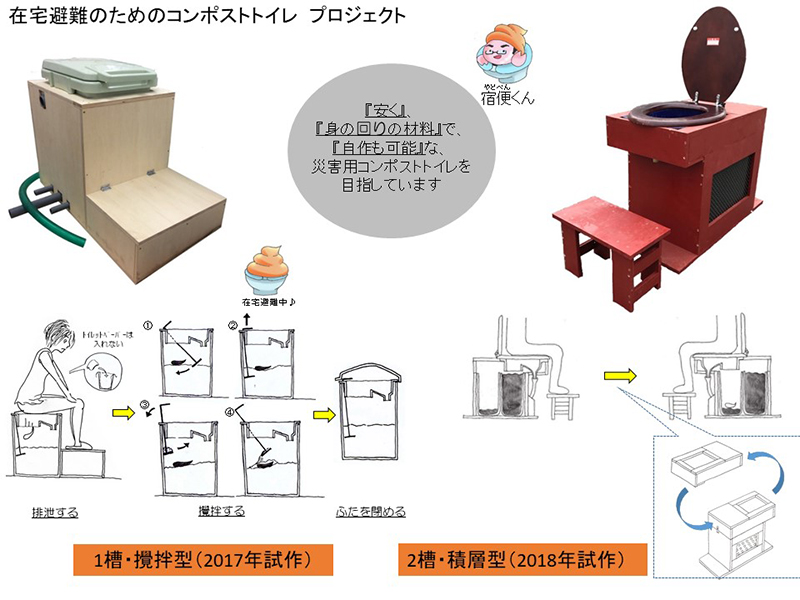

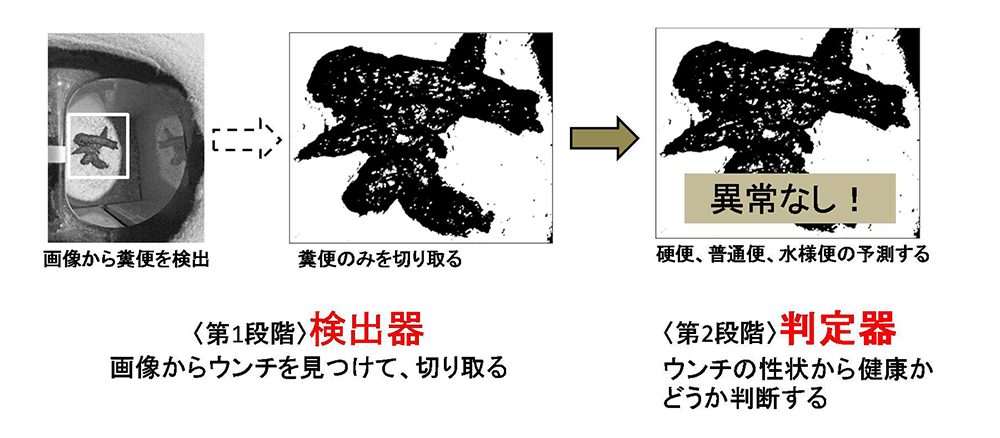

(3) 健康管理機能をもつウェルネス・コンポストトイレ

近年、トイレ空間は「排泄する場所」から「健康を管理する場所」へと進化しつつあります。⼤⼿住宅設備メーカーでは、排便時の臭いや便の形状・⼤きさを⾃動判別して⾃⼰健康チェックを可能にする⽔洗トイレの開発を進めています。

⼀⽅、コンポストトイレは災害時における在宅避難用トイレ、介護用のポータブルトイレとしての利用も期待されており、健康管理の必要性が⽐較的⾼い状況下で使用されるケースも多いと考えられます。こうした背景から同研究室では、コンポストトイレに健康チェック機能を搭載した「ウェルネス・コンポストトイレ」を研究しています。糞便と尿を別に回収することが可能なため、⽔洗式と⽐較して正確な計量、成分分析が可能となります。こうして⽇常の排泄から健康状態が把握できれば、健康維持や生活習慣病の予防、病気の早期発⾒へと繋がります。

機械学習による健康セルフモニタリングのための糞便性状の自動判別方法

糞便性状を診察する台を試作しました。まだまだ改善の余地がありますけどね。。。

動画はこちら↓からアクセスできます。

◆ 診察台試作 その1

こちら(クリックするとYouTube動画 が開きます)をご覧ください。

◆ 診察台試作 その2

こちら(クリックするとYouTube動画 が開きます)をご覧ください。

●コンポストトイレの研究をSDGsの視点からみると・・・

![]()

![]()

2017年の統計によると、世界人口の26%にあたる約20億人が衛生的なトイレを利用できず、約7億人が屋外排泄を行っているといわれています※。SDGs達成目標の中でも「目標6:安全な水とトイレを世界中に」として単独項目で掲げられるほど、開発途上国におけるトイレの普及は重要な課題と捉えられています。

トイレ設備や上下水道のインフラが未整備の地域では、今回紹介した組立式コンポストトイレが目標6の解決手段の1つと成り得えます。さらに地域住民自身によって、地元の木材など再生可能資源を用いてトイレが製作され、維持管理されることで、持続可能な設備として長期間にわたり運用されることが期待できます。

※unicefウェブサイトより引用

![]()

パッシブ型コンポストトイレは、環境に影響を与えることなく排泄物を処理し、作物栽培に有用な堆肥をつくりだすことが可能となり、理想的な資源の循環を実現します。特に近代農業が未発達な地域において、地域の農業システムの一部としてこのトイレを組み込むことで、食料自給率向上に寄与していくことも期待されます。

![]()

屋外排泄が常態化している地域でトイレの使用が習慣化すれば、下痢疾患や感染症が減少するとともに、栄養不良の改善も期待できます。つまり、トイレの設置自体に地域の公衆衛生環境と地域住民の健康状態を向上させる効果があります。これに加えて、日常の健康管理が可能なウェルネス・コンポストトイレは、特に医療環境が行き届いていない地域において、疾病の初期予防に効果があることが期待されます。

こうして改めて整理してみると、環境と暮らしの共存を目指す樋口研究室の考え方や取り組みがSDGsの目標と様々な接点を持っていることが明らかとなりました。

樋口研究室の第2回は、生活排水を自然の力で浄化する「竹式傾斜土槽」の研究を紹介します。