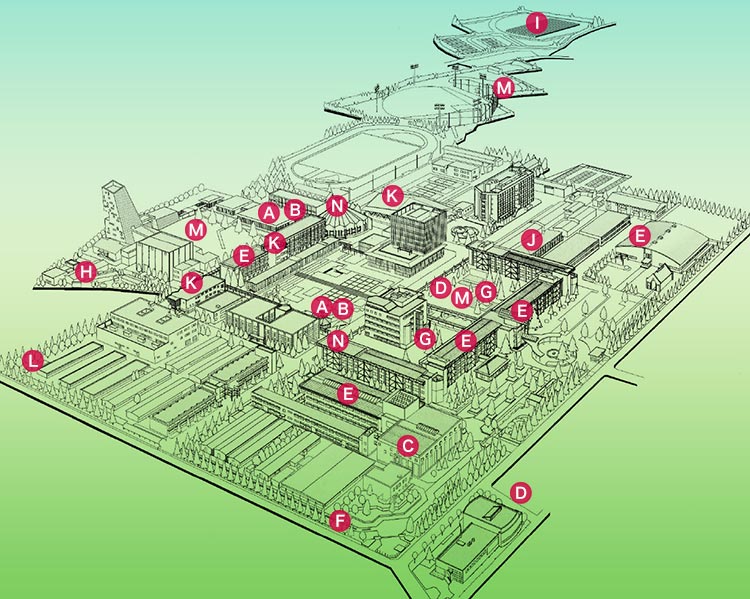

日本工業大学の取り組みエコミュージアムのご案内

キャンパスのエコ・ミュージアム化の推進。

これは、環境施設や研究成果などの環境へ及ぼす影響が目に見えるキャンパスを創造し、

そこから体感による環境への理解、意識の向上を推し進めようというものです。

自然豊かなキャンパスで、より親しみやすい環境教育が実現します。

- Aダイニングホール・キッチン&カフェトレビ 生ごみ処理(シンクピア)

- Bダイニングホール・キッチン&カフェトレビ・レストランアルテリーベ 小規模排水処理装置(グリス・ECO)

- C機械システム学群棟(E1棟)切り屑圧縮機

- Dエネルギーライン

- E太陽光発電システム

- F大気汚染常時監視測定局(埼玉県所有)

- G池の循環システム(ビオトープ)

- H廃棄物集積所(S55棟)

- I都市のヒートアイランド現象実験場

- J生活環境デザイン実験・研究棟(W2棟)施設設備の見える化

- Kヒートアイランド抑制効果のある窓用遮熱フィルムの導入

- L防災用井戸水浄化装置

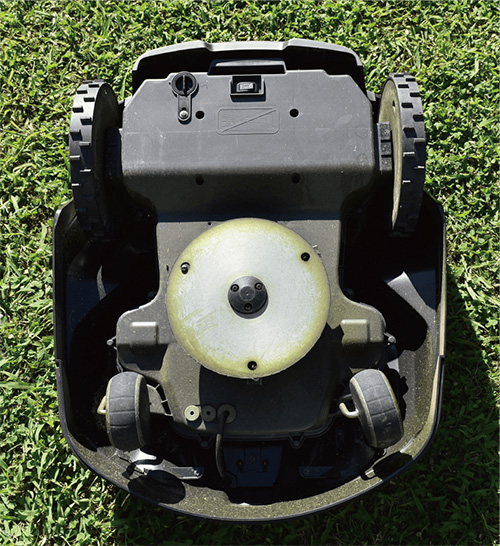

- Mロボット芝刈り機(MOW1号~ 5号)

- Nマンホールトイレ設置

A. ダイニングホール・キッチン&カフェトレビ 生ごみ処理(シンクピア)

生ごみを、運ばず・燃やさず・その場で処理

(水とCO₂にバイオ処理)

ダイニングホール:能力100kg/日×1台

キッチン&カフェトレビ:能力30kg/日×1台。

B .ダイニングホール・キッチン&カフェトレビ・レストランアルテリーベ 小規模排水処理装置(グリス・ECO)

業務用厨房混油排水油脂回収装置。

(油回収率95%以上)

C. 機械システム学群棟(E1棟)切り屑圧縮機

油圧パワーで切り屑を圧縮・固形化によるリサイクル。

D. エネルギーライン

電柱はどこ?ライフラインの地下埋設で環境対策と安全確保。

E. 太陽光発電システム

再生可能エネルギーの導入により、実用電力としてキャンパスの省エネから創エネへ総発電能力580kW。

F. 大気汚染常時監視測定局(埼玉県所有)

金属製のコンテナ内に各種測定機を設置し、NOx、SOxなど大気の状況を24時間連続で監視。

G. 池の循環システム(ビオトープ)

自然との共生をめざして、生息可能な空間の保護・保全・復元・維持管理。

H. 廃棄物集積所(S55棟)

キャンパスから発生する一般廃棄物、産業廃棄物(廃プラスチックや金属、廃液など)の集積場(適正廃棄とリサイクル)。

I. 都市のヒートアイランド現象実験場

幅50m、長さ100mのミニチュア都市を構築し、都市部におけるヒートアイランド現象の解明とその対策を実証的研究し、建築構造・環境を学びます。

J. 生活環境デザイン実験・研究棟(W2棟)施設設備の見える化

“建物自体をまるごと教材にする”ことを目的とした建築学科・生活環境デザインコースの研究室と実習室からなる実験・研究棟。

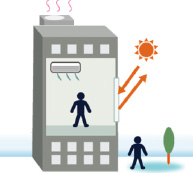

K. ヒートアイランド抑制効果のある窓用遮熱フィルムの導入

平成27年7月にW21棟(体育館)トレーニングルームの暑さ対策として、遮熱フィルム工事を行いました。その際にヒートアイランド抑制効果のあるアルビード(熱線再帰フィルム)を選定いたしました。

-

1.遮熱対策無し

窓からの熱線侵入により室温が上昇します。

室内熱環境を改善するために、空調負荷が大きくなります。 -

2.従来の遮熱対策 一般遮熱フィルム、Low-Eガラス

窓からの熱線を反射する事で室内熱環境を改善、空調の省エネ効果は得られますが、下方に反射した熱線が室外熱環境を悪化させてしまいます。⇒ヒートアイランド化

-

3.熱線再帰フィルム アルビード

窓からの熱線を天空に反射(再帰)させる事で、室外熱環境に悪影響を与えることなく室内熱環境を改善することができます。(ヒートアイランド抑制効果)

W21棟(体育館)東面トレーニングルーム アルビードフィルム施工場所

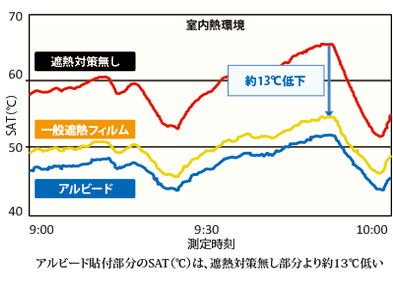

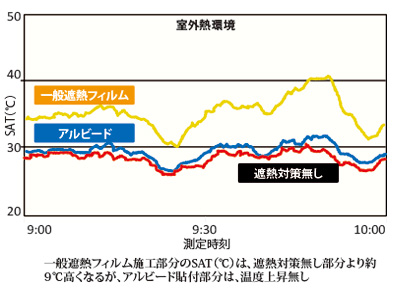

室内・室外 熱環境効果検証> 本施工前の実験施工にて3者一斉比較を実施!

SAT(℃):気温に日射の影響等を加味した、体感温度に近い仮想温度。

-

アルビード貼付部分のSAT(℃)は、遮熱対策無し部分より約13℃低い。

-

一般遮熱フィルム施工部分のSAT(℃)は、遮熱対策無し部分より約9℃高くなるが、アルビード貼付部分は、温度上昇無し。

施工後の効果測定の結果、室内熱環境も改善し、室外熱環境への影響も与えないことが実証できました。 今後もキャンパスのヒートアイランド抑制に寄与できるように貼付箇所の拡大を進めていきます。

L. 防災用井戸水浄化装置

日常の地下水利用により、資源の有効活用を図ると共に震災など災害時には、地下水利用により飲料水を確保、学内だけでなく近隣住民へも供給が可能。

地下水膜ろ過システムとは

2015年3月に完成した「防災用井戸水浄化装置」は、町の上水道が停止してもキャンパス内に飲料水が供給できる装置です。また、コスト削減を図るため、上水使用量の80%をこの装置から供給しています。原水である、井戸水を汲み上げてから浄化し、飲料水になります。

※この事業は「文部科学省H25年度防災機能等強化緊急特別推進事業助成金」により整備しました。

M. ロボット芝刈り機(MOW1号~ 5号)

このロボット芝刈り機は、本キャンパス内の緑地整備の一員として、日夜年間を通し稼働しています。本機の愛称は「MOW(モウ)」で、さくらプラザに2台、本館中庭に1台・9号館前に1台、アーチェリー場に1台を配置し、それぞれが美しい景観維持のため無言で働いています。

N. マンホールトイレ設置

"災害時"における学生・教職員・近隣住民への"快適なトイレ環境"の提供

平成24年度 文部科学省の「防災機能東京か緊急特別推進事業」の補助金により、平成24年9月に災害時のトイレ対策として、「マンホールトイレ」12台を導入しました。これは既存下水道管上にマンホールを設置し、有事の際に直上に簡易テントトイレを設ける仕組みです。下水に直結しているため、汲み取り不要になっています。また本学は生物多様性の保全活動として、キャンパス内の素掘りだった用水路に新たに池を造成しました。その際に池循環装置を設置し、水質の維持や緑地整備を行うとともに、既存の非常用発電機電源を循環水ポンプに活用し、マンホールトイレ洗浄水として停電時にも利用が可能となっています。