日本工業大学の取り組み環境保全への主な取り組み

環境保全への様々な取り組みを実施、推進してきています。

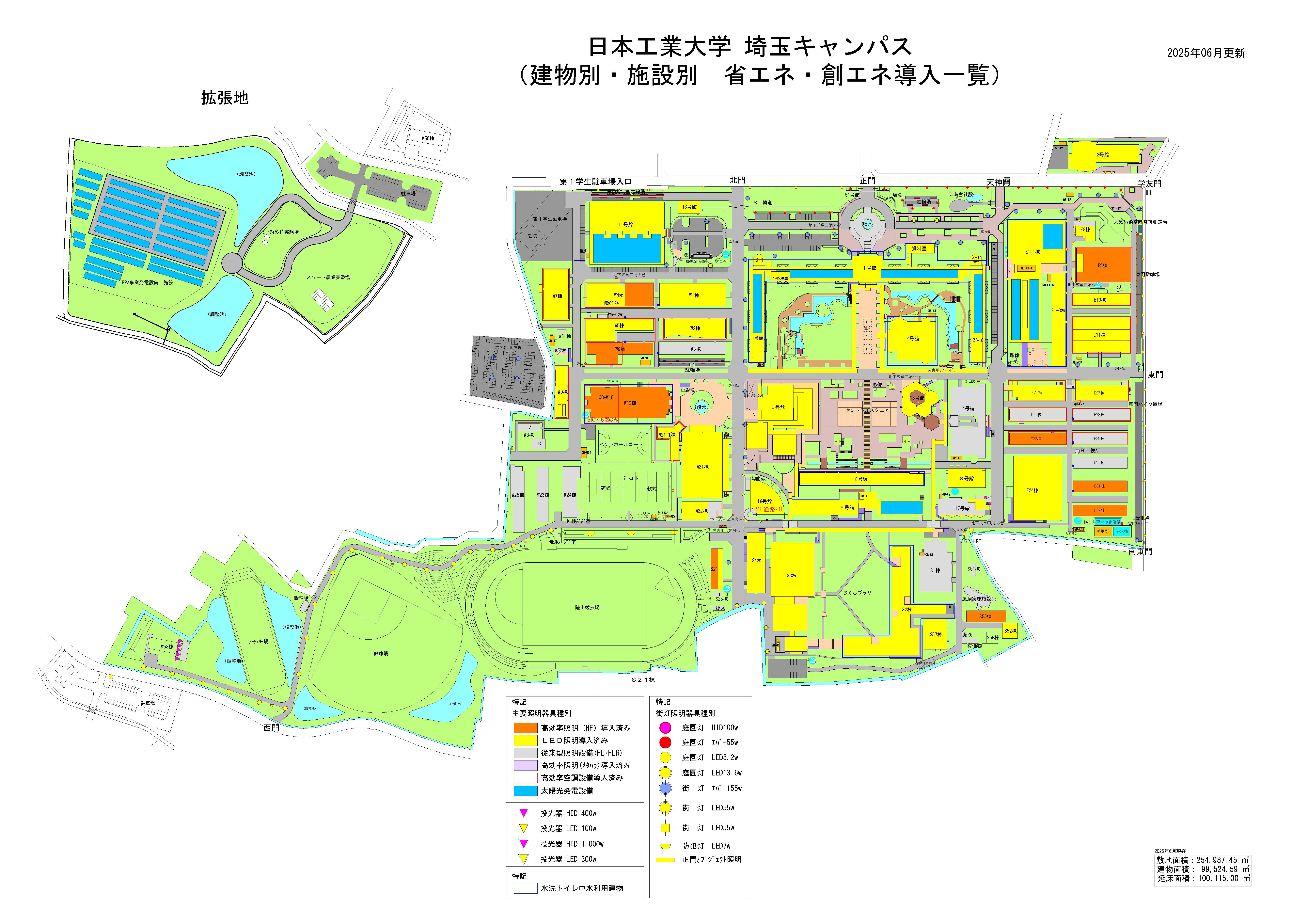

建物別・施設別 省エネ・創エネ導入一覧

再生可能エネルギーの導入

太陽光発電システム

太陽光発電システムの強化による脱炭素化への取り組み

地球温暖化が加速する中、日本工業大学では持続可能な未来の実現を目指し、再生可能エネルギーを活用した脱炭素化に積極的に取り組んでいます。その一環として、太陽光発電システムの導入と増強を進め、環境負荷の軽減を図っています。

本学では2000年、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)との共同研究に伴い、本館屋上に初めてソーラーチューブ(13kW)を含む313kWの太陽光発電システムを設置しました。その後も段階的に発電容量を増強し、2010年には150kWを機械棟屋上に、2012年には60kWを工業技術博物館屋上に、2014年には9号館屋上に57kWをそれぞれ設置しました。

最新の取り組み:オンサイトPPAモデルの導入

さらなる脱炭素化を目指し、2024年10月に着工した太陽光発電オンサイトPPAモデルの導入工事は、2025年4月から受電を開始。本事業はPPAモデルを採用しているため、イニシャルコスト(初期費用)やメンテナンスコストが一切かかりません。この新システムでは、本館屋上に既存の300kWを撤去し、400kWを設置しました。また、弓道場南側の拡張地に999kWを新設し、合計1,399kWの発電容量を実現しました。これにより、年間約2,142,560kWhの発電量が可能となり、再エネ電力比率を約32%に向上。さらに、年間約940tのCO₂排出量削減に貢献します。

カーボンニュートラル目標への貢献

キャンパス内の再生可能エネルギーによる総発電容量は、既存の太陽光発電を含め合計で1.68MWに達し、2030年までにCO₂排出量を59%削減するという「カーボンニュートラルロードマップ」の目標達成に向けた重要なステップとなっています。この取り組みは、本学が掲げているサステイナブルキャンパスの推進に向けた目標の一つと示す重要なメッセージでもあります。

-

拡張地999kW -

本館 -

本館屋上400kW

省エネ工事 遮熱フィルム「アルビード」

ヒートアイランド抑制効果のある「窓用遮熱フィルム」の導入”熱線”を天空に返し。室内と街路の熱環境を改善する「熱線再帰フィルム」

平成27年7月にW21棟(体育館)トレーニングルームの熱さ対策として、遮熱フィルム工事を行いました。その際にヒートアイランド抑制効果のあるアルビード(熱線再帰フィルム)を選定しました。

アルビードフィルム施工場所

- W21棟(体育館)東面トレーニングルーム

- 9号館

- 17号館

雨水の資源化を実現

学内の大小便器トイレの洗浄水に雨水が利用されています。

(大小便器数の54%を雨水洗浄)

1993年以降、雨水の活用に積極的に取り組んでいます。1999年の本館の耐震補強工事に併せて、不用となっていた汚水槽を洗浄して槽間をパイプで連結し、そこに蓄えた雨水をポンプアップしてトイレの洗浄水や空調用の冷却水として活用。学内トイレの洗浄水の54%までが雨水によるものになっています。

ゴミの分別収集の徹底実施

大学オリジナルの分別ゴミ箱180セットを学内に設置しています。

1995年12月から、燃やせるゴミと燃やせないビン・缶・ペットボトル及びプラスチック類用の3種類の分別ゴミ箱を180セット、後援会(父母の会)の寄贈を受けてキャンパス全域に設置しています。この分別ゴミ箱は、ステンレス製で本学オリジナル製作のもの。ゴミの分別収集の徹底が実現しています。

生ゴミ処理

食堂から出る生ゴミをバイオ分解方式で処理。

1998年9月に処理機2台を導入して以来、食堂から出ていた1日約150kgの生ゴミの処理を開始。2013年7月に更新したものは、投入された生ゴミをバイオにより、水とCO2に分解して処理する方式です。100㎏と30㎏タイプ各1台づつ、2ヶ所の食堂に設置しています。

-

中の様子 (投入後、約1日) -

ダイニングホール

課外活動における騒音の抑制

防音装置のあるスタジオの設置で、課外活動の騒音を抑制しています。

1997年の学園創立90周年記念に、感性と創造性を育む課外活動の拠点としてスチューデントホールを設立。その半地下の9室を防音装置のあるスタジオとし、主に音楽関係クラブの活用に当てています。これにより、近隣住民の方や夜間に研究する教員から寄せられていた騒音の苦情が皆無の状態に改善されました。

サスティナブルキャンパスPR活動

さまざまな機会を通じてNITの環境保全の取り組みをPRしています。

大学通信などの広報誌を中心に、在校生はもちろんのこと、卒業生や父母へも環境保全の取り組みを紹介。また、学園来訪者へのパンフレットの配付、マス媒体への掲載などで、一般の方へも機会あるごとにサスティナブルキャンパスのPR活動を行っています。

クリーン・グリーン・エコキャンパスの標識を設置

学内の随所に一人一人の意識を高める標識を設置しています。

約26万m²の広いキャンパスには、四季を彩るさまざまな草花や木々が豊かです。その基礎をつくったのは、1978年の後援会(父母の会)の緑化推進事業による約1万5千本の植樹。本学のキャッチフレーズ「クリーン・グリーン・エコキャンパス」は、その時以来のものです。キャンパスの随所に「クリーン・グリーン・エコキャンパス」の標識を掲げ、ゴミやタバコの投げ捨ての禁止、自主的なキャンパスの清掃、緑化推進など、美しいキャンパス環境実現への積極的な取り組みを促しています。

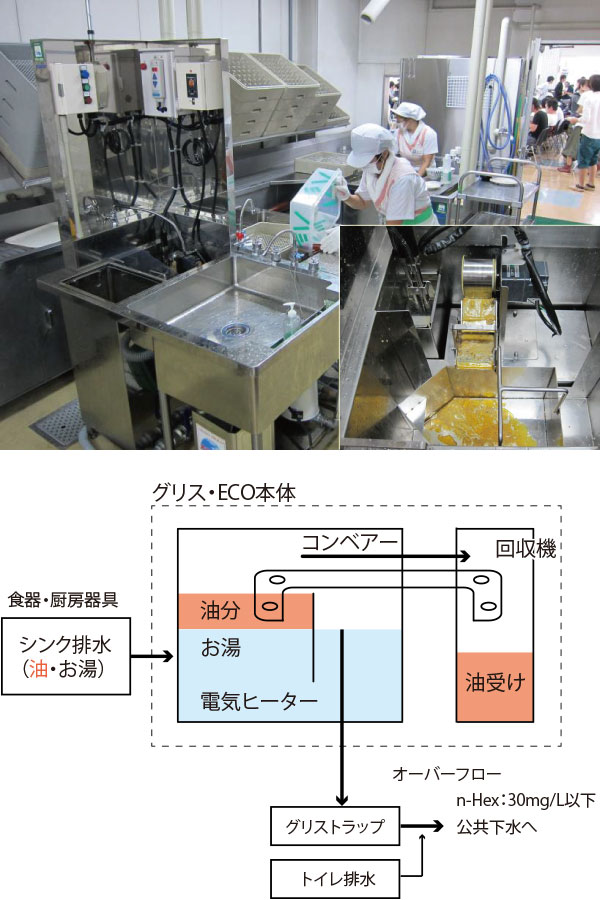

小規模排水処理装置(グリス・ECO)

2001年6月に認証をしたISO14001以来、法規制登録簿にある数多くの要求事項に関して、規制値内での運用を行ってきました。しかし、下水道法に定められている「排水に含まれるn-ヘキサン抽出物質(動植物油)30mg/L以内とする」に関してだけは、時々規制値を逸脱することがあり、排水の油分を取り除く、グリストラップの容量アップや薬品処理・バイオによる分解処理等の対策を試みてきました。しかし、どの対策も規制値をクリアーするものとは言えず苦慮していたところ、新技術の情報を得て今回のグリスECO導入となりました。

この装置(グリスECO)は、厨房排水の最上流部である厨房シンクで、比重分離を利用し油だけを分離回収します。回収率は95%以上で、非常に純度の高い油を回収することが可能となり、リサイクル法にも適合します。また、このシンクの利用後は、洗浄剤および給湯使用量が減っており相乗効果も出ています。今後、n-ヘキサンの数値推移の観察・評価を行い、他の食堂への導入拡大を計画しています。

環境推進委員会と学生環境推進委員会を設置

理事長をトップとした全学的な組織「環境推進委員会」と、学生による自発的な組織「学生環境推進委員会」の2つの組織により、環境推進活動に取り組んでいます。

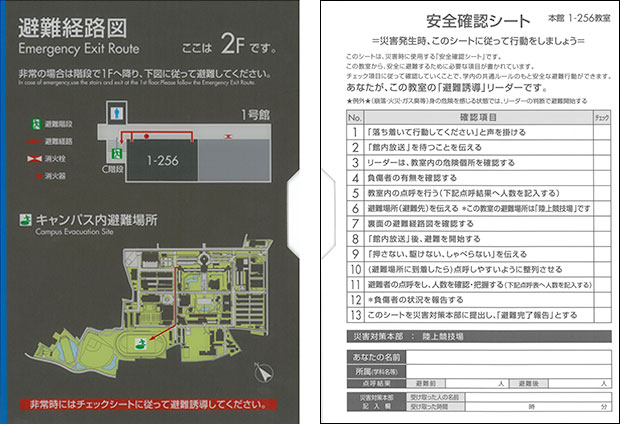

キャンパス避難誘導サイン設置

平成27年9月に正門、学友門をはじめとしキャンパスのサインを一新しました。これは、各建物への道案内の役割のほか、有事の際に避難する場所を明確に標したサインとなっており、近隣の避難先指定であるキャンパスとして有効に機能します。また、本館の全教室に、取り外し可能な避難誘導板(A4サイズ:表面は誘導路表示、裏面は点呼等誘導手順など表示)を設置し、同時に設置した階段名称表示板と併せ、学生の安全な避難誘導を図ります。

-

-

キャンパスサイン -

教室用避難経路図

防犯カメラの設置

本学では平成26年度からセキュリティ向上の一環として、防犯カメラの設置を開始しました。

併せて、防犯カメラ運用規定も整備しています。