社会・地域との連携過去の連携活動

宮代町教育委員会と共同で「食育支援アプリ」を開発、小学校で研究授業を実施

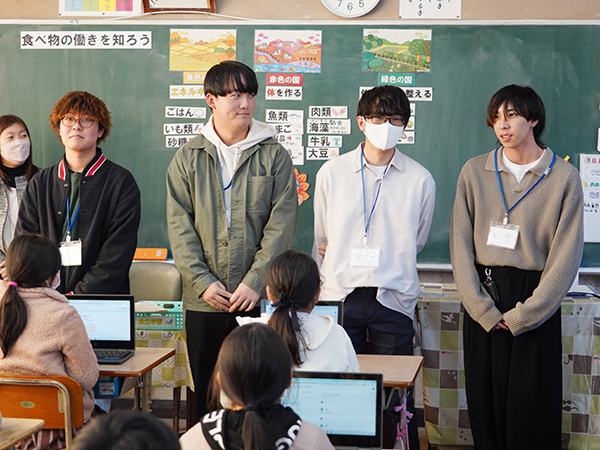

データサイエンス学科の荒川俊也教授と同学科の学生が、宮代町教育委員会と共同で「食育支援アプリ」を開発しました。本プロジェクトは、宮代町教育委員会から「ICTを活用した食育関連教材の開発」の依頼に基づく事業です。荒川教授がプロジェクトへの参加学生を募り、2023年7月から着手し、約6ヶ月を経て完成させました。

2024年2月26日には宮代町立須賀小学校で学生の制作したアプリ「食べものを動かせ!食品分類ゲーム」を用いた研究授業を実施し、アプリ学習前後に行った小テストの結果、学びが定着していることも確認できました。

今後宮代町教育委員会と完成に向けて試用を重ね、運用を開始する予定です。

2023年 夏休み子供向け体験教室を実施

夏休み期間中、児童・生徒とその保護者を対象とした、ものづくり体験教室が開催され、教員と学生が指導にあたりました。最新の科学技術や工業技術に興味と感動を体験することができるバラエティに富んだプログラムが用意され、参加した子供たちにとっては、大学教員から指導を受けられる貴重な機会となりました。

| イベント名称 | 主な内容 |

|---|---|

| 夢を見つける!リアル体験教室 「科学者になりたい!」 (埼玉県・青少年育成埼玉県民会議) |

理科工作と実験の実演 |

| 理科実験教室 (宮代町児童クラブ) |

理科実験教室 |

| 夏休みこども科学教室 (幸手市中央公民館) |

「偏光まんげ鏡」の工作と光の実験、液体窒素の実験ショー |

| 学童向けドローン体験教室 (春日部市児童クラブ) |

ドローン体験教室 |

| ロボット工作教室 (加須市少年少女発明クラブ) |

「ロボットボランティア」の授業の一環 |

| オンラインロボット工作教室 (オンライン) |

「ロボットボランティア」の授業の一環(オンライン) |

| 理科実験教室 (蓮田市学童保育所) |

理科実験教室 |

埼玉県赤十字血液センターより感謝状の贈呈

2022年9月5日(月)、埼玉県赤十字血液センター所長からの感謝状を中野道王学生支援部長に贈呈されました。

日本赤十字社では、継続的に献血に協力している方々への感謝の意を表するために、その功労に対して表彰を行っています。この感謝状贈呈は、本学学生および教職員の献血協力への謝意が込められたものになります。

献血は、学生本人および教職員の意思により実施しています。本学は、昨年度から年間4~5回のペースで献血会場となり、多くの学生および教職員が協力しています。

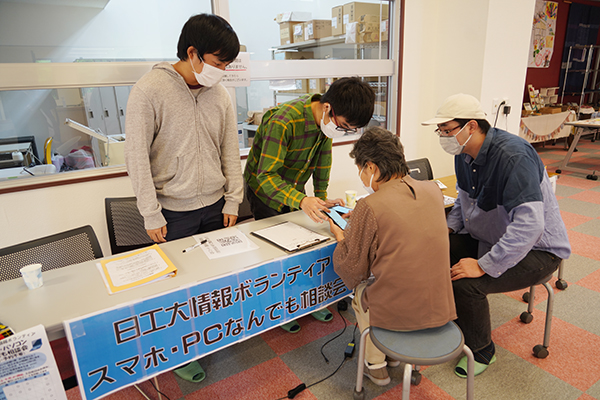

情報メディア工学科の学生がすてっぷ宮代で「スマホ・パソコンなんでも相談会」を実施

2022年5月9日より期間限定で、情報メディア工学科の学生が、すてっぷ宮代で「スマホ・パソコンなんでも相談会」を実施しました。この相談会は宮代町社会福祉協議会が主催で、本学と社会福祉協議会の連携のもと、定例的に開催しています。平日、1~4名の学生が対応し、スマホやパソコンの操作方法はもちろん、アプリの入れ方やチラシの作り方など、相談に応じました。利用された方々からも好評でした。

建築学科が春日部駅東口に整備した休憩スペースで「色とかたちを楽しむ段ボールユニット折り紙」のワークショップを実施

2022年3月27日(日)、春日部駅東口で実施された地域イベント「桜咲くマルシェ」にあわせて、建築学科の木下研究室と箕輪研究室が「色とかたちを楽しむ段ボールユニット折り紙」のワークショップを実施しました。

このワークショップは、誰もがものづくりを楽しめることをコンセプトとして箕輪研究室が開発した立体折り紙で、日本建築学会の「学生サマーセミナー2021」で優秀賞(セミナー時の作品名は「unity」)を受賞しています。今回のために、春らしい配色の折り紙を新たに300枚準備しました。

実施場所である「匠のフジダナヒロバ」は木下研究室が継続的に整備を進めている場所で、昨年度に本学地域連携センターの助成を受けて制作した日よけを設置しました。

当日は約100名の方が参加して、大勢の地域の方がものづくり体験をしました。

「認知症と宮代のまちづくりについて考える講演会・交流会」を開催

2022年3月22日、宮代町・宮代町社会福祉協議会の後援を得て本学主催で、「認知症と宮代のまちづくりについて考える講演会・交流会」が開催されました。

この活動を本学内で主導する建築学科 勝木准教授らのグループは、宮代町や同町社会福祉協議などとの定期的な会合を重ねてきました。この協議により「地元住民も含めた皆で専門家から話を聞いて、各々が意見を述べ合う機会が必要だ」との結論を得て、開催に至りました。

前半の講演会では、講師である徳田雄人氏による「認知症フレンドリー社会」をテーマとした講演は、幅広く意義の深いものでした。後半の交流会では、グループワークの形式を取り、「健常者として認知症フレンドリー社会に向けて自分は何ができるか」「認知症の当事者・家族として、どんな点に困難を感じているか」などを参加者同士で語りあうことができました。

福島県楢葉町のガバメントピッチイベントにおいて、 本学の学生が楢葉町との地域連携成果・ビジネスプランを発表

2022年3月14日(月)、福島県楢葉町で行われるガバメントピッチイベント(新規事業報告会)にて、本学建築学部の学生チームが町の協力を得て完成したビジネスプランのプレゼンテーションを行いました。

楢葉町では東日本大震災と福島第一原子力発電所事故による全町避難からの復興の過程で、帰還と移住の双方を推進するために、また、震災の記憶を将来世代に伝えるためにも、大学生などの若い世代と連携出来る活動を模索していました。本学では、地域課題を産学連携・社会貢献・学生の気付きや学びに結びつける観点から、楢葉町での取材・調査を行い、震災・原発被災からの復興をテーマとした授業を行う等の協力活動を行ってきました。また、本学では、以前から起業教育に力を入れており、授業「起業とビジネスプラン」では、履修生全員が各々のビジネスプランを作成し、その数は年間で数百プランにのぼります。

こうした経緯の中、本学建築学部の学生チームが空き家問題解決を目指して考案したビジネスプランである「我が家の思い出をアーカイビングするサービス」に、楢葉町をはじめとした復興地域の「心の復興支援」に発展できる可能性が見いだされました。「起業アイディア」という視点で協力するというユニークさと、実際に現地で試す・声を聴く姿勢から、本プランは学内外で高い評価を受けています。この成果物である「想い出アーカイビングの模型」は、楢葉町に贈呈しました。

無印良品 東武動物公園駅前店でプロジェクションマッピングイベントを開催

2022年1月22日(土)に、無印良品 東武動物公園駅前店で、プロジェクションマッピングのワークショップ「ひかるふしぎないきものをつくろう!」を開催しました。

カナダ・モントリオールでアーティストと地域住民が開催しているプロジェクションマッピングフェスティバル「MAPP_」の代表であるThien Vu Dang氏とYasuko Tadokoro氏を講師に迎え、「情報メディア工学科 小林研究室 卒研プレゼミ」の学生と、自由科目「地域活動リテラシー」を受講している学生が制作の指導と上映を行いました。

ワークショップでは、当日受付した一般の参加者を対象に、学生スタッフが講師として、タブレットを使ったアニメーションの制作指導を行いました。たくさんの子どもたちが保護者と一緒に参加し、それぞれタブレットを使って思い思いの「ひかるふしぎないきもの」を自由に描いてもらいました。夕方になり外が暗くなると、店舗の外を移動しながら、みんなで作った作品の上映会を行いました。無印良品 東武動物公園駅前店の床や屋根、壁など、様々な場所を利用し、プロジェクターを備えた自転車を使いアニメーションの上映をしました。寒い時期でしたが、参加した子どもたちは、自分たちが作ったアニメーションを追いかけて一緒に歩いたり、踏んでみたりしながら、楽しく体験することができました。

「堀江車輌電装杯第一回ユニバーサル野球日本選手権大会」リモート全国大会を開催

2021年12月26日(日)に、「第一回ユニバーサル野球日本選手権大会」が本学(埼玉県宮代町)を会場に開催されました。大会はトーナメント戦、5位6位決定戦です。全チーム、オンラインによるリモート参加でした。

「ユニバーサル野球」は年齢・性別・障害の有無にかかわらず誰もが平等に対戦可能な野球盤を使ったスポーツです。堀江車輌電装株式会社(本社東京都千代田区)が、特別支援学校小学部に通う野球好きの少年との出会いをきっかけに発明(特許第6729956号取得)しました。

本学14号館の1階エントランスホールを大会会場とし、この野球盤を設置しました。堀江車輌電装株式会社と情報メディア工学科粂野研究室(来年からデータサイエンス学科)で共同開発したリモート操作システムも併せて設置することにより、リモート参加することができます。

当日は、広島、東京、長野、埼玉、北海道の各地から、障害を持った子とその家族のチーム、高校球児チーム、国立障害者リハビリテーションセンター学院チームなど計8チームが参加しました。

夢を見つける!リアル体験教室

埼玉県青少年育成埼玉県民会議主催「夢を見つける!リアル体験教室」が2021年12月11日、本学の応用化学棟において開催されました。

本事業では子どもたちの夢の実現を応援するため、県内在住の小学4~6年生の児童を対象とした様々な職業の「学びと体験の教室」が開催されています。子どもたちは興味のあるテーマを選び、県内の企業、教育機関等において憧れの職業を体験することができます。

本学の体験テーマは「科学者になりたい」。講師は共通教育学群の佐藤杉弥教授、服部邦彦教授、梅谷篤史准教授、狩野みか准教授、鳥塚潔講師、佐藤由佳講師が務めました。

前半は「動き回る紙コップ」「LEDカラーライト」「ミニホバークラフト」「骨伝導スピーカー」の4テーマで工作実習が行われました。参加児童は希望のテーマを選び、動作原理などの説明を受けた後、教員や学生の指導を受けながら保護者とともに工作を楽しみました。

後半は4号館の大教室においてサイエンスショーが催されました。続いて「超!実験ショー」と題し、液体窒素を使った「超低温」、身の周りのモノを圧縮する「超高圧」、空気の威力を示す「超高速」の実験が披露されました。子供たちは目の前で起こる様々な現象に驚き、科学の魅力を体験しました。

みやしろ SDGs プロジェクト「かぼちゃEMOJI作品コンテスト」を本学が後援

宮代町の蛭田農園で採れたカボチャをつかい「かぼちゃEMOJI作品コンテスト」が開催されました。このイベントはNPO再生可能エネルギー推進協会が主催するもので、本学の情報メディア工学科 小林桂子准教授が作品の審査を行い、結果は2021年11月15日に発表されました。

また本学では、学生有志が身近な社会課題解決として行うワークショップ「SDGsキャンプin日工大」において、蛭田農園やNPO再生可能エネルギー推進協会の協力のもと実際に農家で行われているメタン発酵実験施設や不耕起畑を見学するなど、循環型農業における工学的役割を学んでいます。この様子は、メディアでも取材され中継されました。

利根川強化堤防森林ボランティアの草刈り作業

本学学生環境推進委員会は2014年から、利根川の堤防強化を目的として植えられたクヌギやナラなどの苗木の生長を促すための草刈りボランティアを実施しています。

2021年8月27日に2回目となる草刈りが実施されました。長年続けてきたこのボランティア活動について、実際に木の手入れや除草作業を行い、環境問題に取り組む企画の一つです。

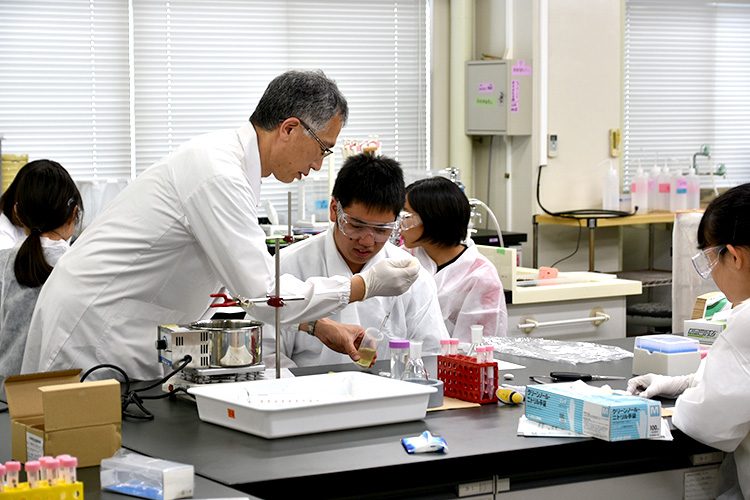

2022年 夏休み子供向け体験教室を実施

夏休み期間中、小中高の児童・生徒とその保護者を対象とした、ものづくり体験教室が開催され、学部および共通教育学群の教員と学生が指導にあたりました。最新の科学技術や工業技術に興味と感動を体験することができるバラエティに富んだプログラムが用意され、参加した子供たちにとっては、大学キャンパスで大学教員から指導を受けられる貴重な機会となりました。

| イベント名称 | 主な内容 | 実施日 | 参加数 |

|---|---|---|---|

| 化学・環境・バイオサイエンススクール | 化学・環境・バイオに関する実験の体験 | 7/25(月) | 21名 |

| 中学生科学教室 | 光の噴水をつくろう ~非接触給電と光ファイバー~ |

7/30(土) | 31名 |

| 親子ものづくり教室 (2部制) |

二足歩行ロボットの製作など 5テーマ |

8/6(土) | 52組104名 |

| 関東地区リフレッシュ理科教室 | 理科工作と面白科学実験体験 | 8/6(土) | 22組 |

| ドローン体験教室 (春日部市放課後児童クラブ) |

ドローンの操縦・プログラミング体験 | 8/17(水) 8/26(金) |

191名 |

| 科学実験教室 (春日部青年会議所) |

科学実験体験とサイエンスショー見学、工作 | 8/27(土) 8/28(日) |

30組 |

| サイエンスショー (宮代町学童クラブ) |

「飛ぶもの、浮くものの不思議」をテーマとした実験など | 8/12(金) 8/16(火) 8/24(水) |

100名 |

| サイエンスショー (幸手市児童館) |

「万華鏡と偏光万華鏡」の工作と科学実験体験 | 8/20(土) | 5組 |

| サイエンスショー (幸手市中央公民館) |

「LEDで光るコップ」の工作と光の実験と液体窒素の実験体験 | 8/22(月) | 8組 |

2021年 夏休み子供向け体験教室を実施

小中高校の児童・生徒と保護者を対象としたものづくり体験教室が夏休み期間中に開催され、学部および共通教育学群の教員と学生が指導にあたりました。

理科や工業技術への興味喚起を目的とした講義、実験、実習、製作などバラエティに富んだプログラムが用意されました。参加した子供たちにとっては、夏休みの自由研究のテーマとして最適であり、大学キャンパスで大学教員から指導を受けられる貴重な機会となりました。

| イベント名称 | 主な内容 | 実施日 | 参加数 |

|---|---|---|---|

| 化学・環境・バイオサイエンススクール | 化学・環境・バイオに関する実験の体験 | 7/28(水) | 20名 |

| 中学生科学教室 | ペンデュラムウェーブの制作 | 7/31(土) | 19名 |

| 親子ものづくり教室 (2部制) |

二足歩行ロボットの製作など 4テーマ |

8/ 7(土) | 35組 70名 |

| 関東地区リフレッシュ理科教室 | 面白実験実演と体験、理科工作 (一部遠隔 ) |

8/ 7(土) | 15組 |

| エンジョイ!夏の学び場 (春日部) |

ホバークラフト工作など 3テーマ |

8/13(金)~15(日) | 78名 |

| 夏休み!大学生とあそぼう! (宮代町) |

スライム作りなど | 8/18(水) 8/19(木) |

52名 |

| 夏休み理科実験教室 (宮代町) |

ボールと風船の浮遊実験など | 8/24(火)~26(木) | 160名 |

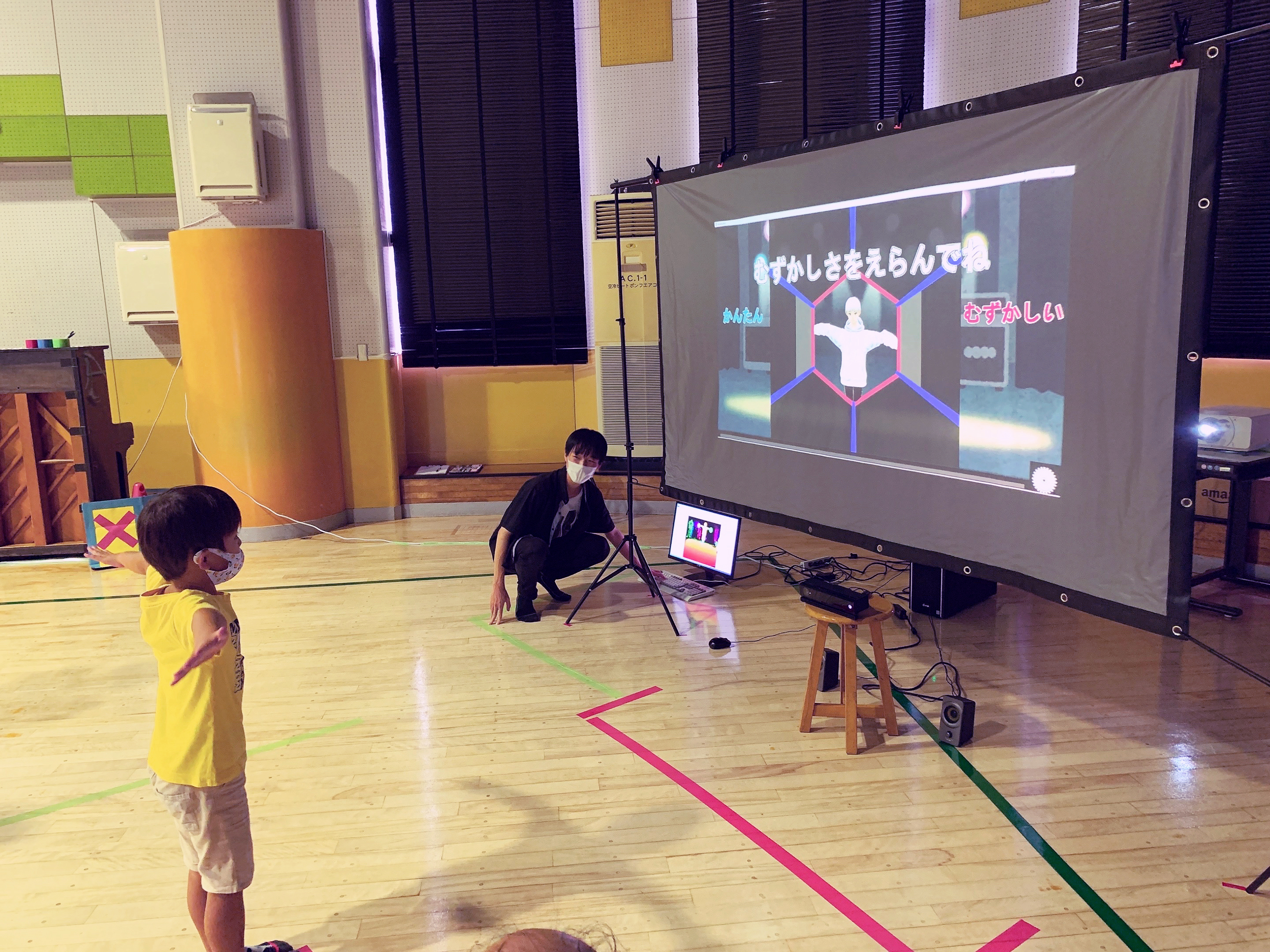

インタラクティブアートの体験イベントを実施

情報メディア工学科では、2021年8月7~8日の2日間、越谷市の児童館コスモスにおいてインタラクティブアートの体験イベントを実施しました。台風の接近が心配される中での開催となりましたが、児童館コスモスの職員の皆様のご支援のもと、のべ200名の子供たちや保護者の方々が体験できました。このイベントでは、情報メディア工学科 大山研究室の学生6名(担当:大山麻里教授)とフィジカルコンピューティング工房の学生5名(担当:新井啓之教授)が中心となり、卒業研究や実習の中で制作した様々な作品を展示しました。どの作品も、カメラやセンサ、コンピュータを活用することで、体験者が身体を使って操作し、楽しむことのできるものばかりです。

身体全体を使って遊ぶ音楽ゲーム(写真)など7作品で、下は3歳くらいの小さなお子様から小学校高学年くらいの子供たち、さらには保護者の方々にも楽しんでもらうことができました。

展示を行った学生達にとっても、自分が作ったものを実際に楽しんでもらえたことは貴重な経験となったようです。今後もこの活動は継続的に実施していきたいと考えています。

埼玉県環境部主催 「環境コミュニケーション」を開催

埼玉県環境部が主催する2021年度の「環境コミュニケーション」が、2021年6月21日、7月19日の両日にわたって本学を会場として開催されました。「環境コミュニケーション」は、企業等の事業所の化学物質の管理を始めとする環境活動をテーマに、県民・事業者・行政による意見交換をおこなって、相互の理解と信頼を深めることを目的にしています。本学での開催は9年目となります。

今回は、応用化学科の内田祐一教授担当による3年生授業「資源循環工学」の一環で、感染症対策を充分に講じた上で50名弱の受講学生が市民の立場として参加し、洗剤や化粧品大手メーカーの花王(株)ESG部門(兼)SAICM推進事務局によるリモート講演と議論を行いました。講演では、花王の環境調和活動の歴史の中から、生態系に影響を及ぼしかねない環境へ排出される洗剤の無害化技術や地球温暖化に対する低エネルギー製造技術開発、海洋プラスチック問題に対する新フォルム容器の開発などが紹介され、これらの興味深い内容に、参加学生から多くの質問が提示されて熱心な議論が行われました。

日本工業大学で環境コミュニケーションを実施した事業所一覧

| 年度 | 事業所名 | 所在地 |

| 平成25年度 | YKK AP株式会社 埼玉窓工場 株式会社トクホン 宮代工場 大成ラミック株式会社 本社・白岡第1工場 大成ラミック株式会社 白岡第2工場 大成ラミック株式会社 白岡第3工場 |

久喜市 宮代町 白岡市 白岡市 白岡市 |

| 平成26年度 | 藤倉化成株式会社 鷲宮事業所 アサヒプリテック株式会社 北関東事務所 |

久喜市 杉戸町 |

| 平成27年度 | 凸版印刷株式会社 幸手工場 株式会社トッパン・コスモ 株式会社トッパン建装プロダクツ 幸手工場 |

幸手市 幸手市 幸手市 |

| 平成28年度 | リンテック株式会社 研究開発本部研究所 | 蕨市 |

| 平成29年度 | 関東化学株式会社 草加工場 日東電工株式会社 関東事業所 |

草加市 深谷市 |

| 平成30年度 | 日本ワイパーブレード株式会社 光製薬株式会社 栗橋工場 |

加須市 加須市 |

| 令和元年度 | パイオニア株式会社 川越事業所 | 川越市 |

| 令和2年度 | ダイキン工業株式会社 草加事業所 | 草加市 |

| 令和3年度 | 花王株式会社 | 東京都墨田区 |

SDGsキャンプin日工大

「微生物の力で生ごみからエネルギーと肥料を造る実験設備」の現場見学会を開催

2021年6月24日(木)SDGsキャンプin日工大が行っているワークショップ(WS)の締めくくりとして、みやしろSDGsプロジェクト「顔の見える地産地消の食とエネルギーづくり」をテーマとしてNPO再生可能エネルギー推進協会が取り組んでいる実験場「バイオメタンガス発酵設備」の見学を行いました。

このWSは、本学LCセンターが開催した特集展示「いま知っておきたいSDGs」と同時に開催(5/17~6/26)されたもので、SDGsに興味の有る学生が集いSDG12(つくる責任つかう責任)食料廃棄物問題の解決に向け、毎週2日間に渡り開催してきました。

見学会前週(6/17)のWSでは、NPOの理事として本実験場の技術指導に当たっている本学の佐藤茂夫名誉教授を招き、生ごみからメタンガスが発酵するシステムや活用法、液肥が農業に与える有効性などの予備知識を学んだ上で24日の見学会に参加しました。

宮代町内の協力農家(蛭田農園)で行われたこの見学会には、日工大生の他、近隣企業(JT春日部)、行政(宮代町)の参加も得られ、SDGsを学ぶだけでなく地域連携の重要性や循環型農業の在り方などを学ぶ貴重な体験が出来ました。

地域の新型コロナワクチン接種予約手続きを学生がサポート

地元宮代町、隣の春日部市において本学学生がボランティアとしてワクチン接種予約手続きに協力しました。

本学学生は各日とも事前にPCR検査を受けたうえで予約申請会場に赴任しました。

宮代町では2021年6月7日・8日、春日部市では6・7月の延べ3日、スマートフォンやパソコン操作が苦手な高齢者に対し、希望日時を確認しながら予約代行作業を行いました。

市民の方々からは大変好評でした。また、宮代町でのサポートの様子はテレビや新聞などのメディアで紹介され、注目を集めました。

地域連携センター共催「東武鉄道沿線連携勉強会(第6回)」

2021年2月11日(木)、地域連携センターが共催した「東武鉄道沿線連携勉強会(第6回)」がオンラインで開催され、発起人の一人でもある地域連携センター長である建築学科の佐々木誠教授が参加しました。オンラインでは140人以上が参加しました。

この事業は、東武鉄道沿線連携勉強会主催の各地で活動する有志による勉強会です。東武鉄道沿線においては、時代背景等を的確に踏まえた官民連携によるまちづくりの機運が高まっており、この勉強会も情報交換の場として回を重ねています。

今回は、幸手市・杉戸町・宮代町・春日部市の4つの周辺自治体が後援して行われ、勉強会では、宮代町・幸手市・岩槻区・千住からの取組み報告や、沿線各エリアからの報告を交えたクロストークなど、コロナの経験を経た2021年以降の新時代について、課題や展望を話し合いました。

勉強会については、広域春日部圏のビジネス&カルチャーニュースをお届けするインターネットの情報配信サービス「春日部経済新聞」にも掲載されています。

障害者の視点から見た360度VR映像の制作

情報メディア工学科の学生達が大山麻里教授と松田洋准教授のもと、車いす利用者の視点を映像化する「こころのバリアフリーVR(仮想現実)映像」の研究・制作を進めてきました。 これは東京都北区からの依頼で、「北区バリアフリー基本構想」に基づいたものです。

今回の映像は「お店(コンビニ)の中での体験を再現していて、本学の学生・教員・北区の職員などが配役となり、主人公である車椅子利用者に対して、配慮のある行動をとる場合や、配慮に気がつかない場合などを、学生制作のシナリオに従って熱心に演じました。主人公には、脚に障害のある当事者が出演してくれました。車椅子利用者の体験や気持ちがわかるように、小型の360度ムービーカメラを車椅子利用者の視点位置にとりつけるなど工夫しています。

2021年1月に「こころのバリアフリー VR映像」は編集も完成し、「悪い例」「良い例」の対比できる2つのVR(360度)映像コンテンツの配信がされました。1月28日以降、「北区BF基本構想の区民部会」でこの2つのVR映像の試聴会が数回開かれ、障害者支援についての関係者である区民部会のメンバーにアンケートを取りました。より判りやすくするための改善点もありましたが、おおむね高く評価されました。

「新井白石」小・中学生プログラミングコンテスト

君津市・白岡市友好都市協定記念「『新井白石』小・中学生プログラミングコンテスト2020」が開催され、2020年12月23日に表彰式が行われました。

本コンテストは江戸時代の政治家・学者である新井白石の功績を称えるとともに、新井白石が縁で千葉県君津市と埼玉県白岡市との間で2020年8月に締結した友好都市協定を記念して開催されました。白岡市は本学キャンパスが所在する宮代町に隣接し、本学との地域交流も盛んです。本学は同コンテストの後援として参画し、情報メディア工学科の山地秀美教授が審査委員長を務めました。

プログラミング教育は令和2年度から小学校で必修化されている。子ども達が秘めている可能性を発掘し、将来の社会で活躍するきっかけとなることが期待されます。

夢を見つける!リアル体験教室

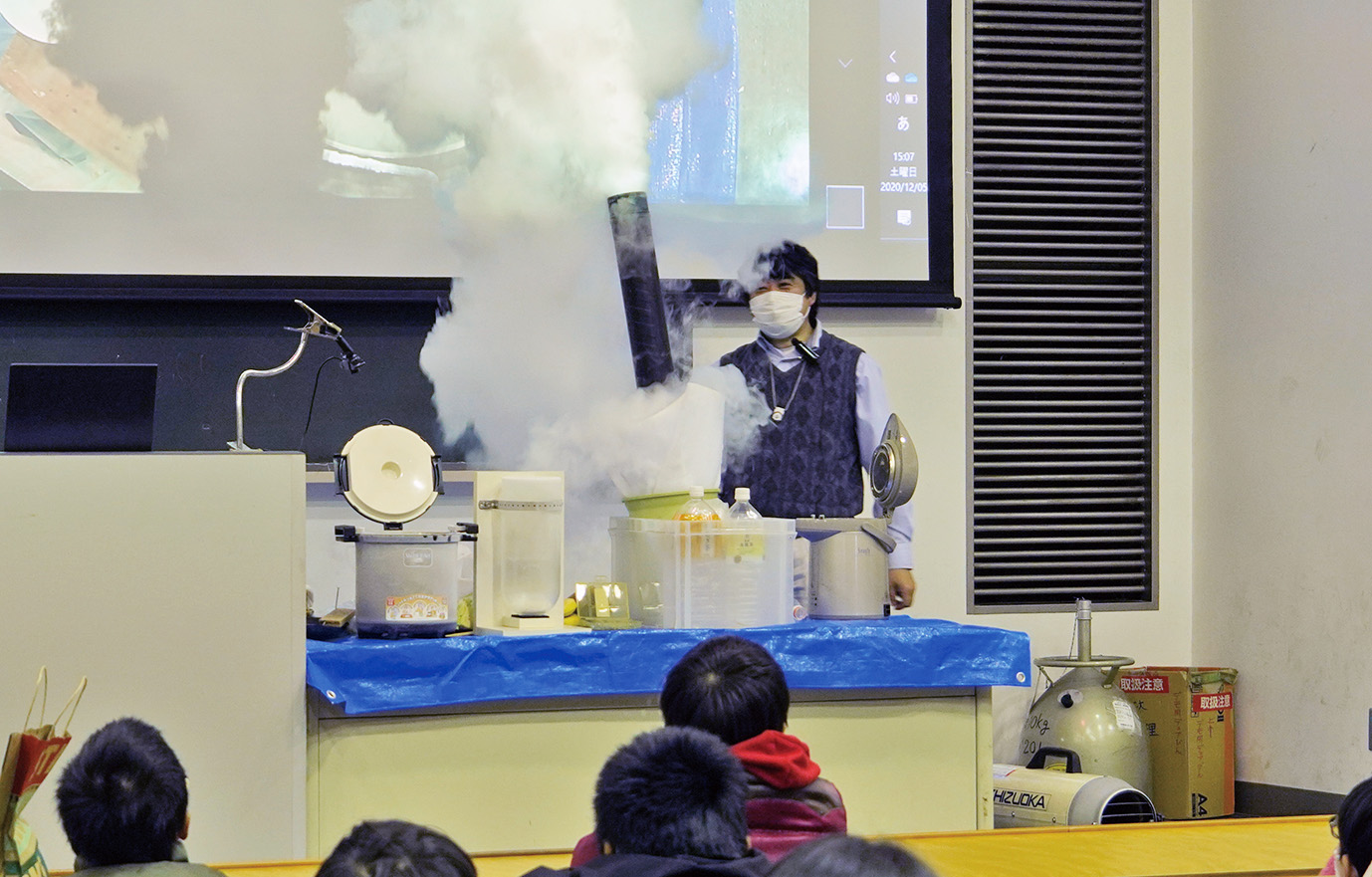

埼玉県青少年育成埼玉県民会議主催の体験事業「夢を見つける!リアル体験教室」が2020年12月5日、本学24号館応用化学棟にて、コロナ感染症対策に配慮しながら開催されました。

本事業では子どもたちの夢の実現を応援するため、小学4~6年生を対象とした様々な職業の「学びと体験の教室」が開催されています。

子どもたちは興味のあるテーマを選び、県内の企業、教育機関、施設等において憧れの職業を体験することができます。

本学でのテーマは「科学者になりたい」。講師は共通教育学群の佐藤杉弥教授、服部邦彦教授、梅谷篤史准教授、狩野みか准教授、鳥塚潔講師、佐藤由佳講師が担当しました。

前半は参加した親子が4つのテーマに分かれて教員の指導を受けながら作品を製作し、動作させて楽しみました。

後半は会場を大教室に移し「〝超〟を体験しよう!~超低温、超高温、超高圧の実験~」と題したサイエンスショーが開催されました。液体窒素を使った大噴火実験や火の玉プラズマ発生実験などが行われ、参加者は楽しみながら科学の魅力を体験しました。

駅周辺の活性化を目指す「暮らしの編集学校」

東武動物公園駅周辺地域における㈱良品計画の社内研修「暮らしの編集学校」の最終発表会が2020年11月6日、本学多目的講義棟において開催されました。

本学埼玉キャンパスの最寄駅である同駅西口広場に2021年夏、無印良品と東武ストアが新規出店する予定です。これを機に両社社員のほか東武鉄道、宮代町役場の職員も加わり、3チームに分かれて駅周辺地域活性化を目的とした新事業に関する企画提案を行いました。各チームは地域の調査を行い、問題点を整理し、解決のための企画を立案し、検証を重ねてまとめ上げました。

企画の中には駅前広場でヤギを飼うというユニークなアイデアもあり、建築学科 竹内宏俊研究室が別のプロジェクトで制作した仮設山羊小屋を利用するという提案が行われました。本学地域連携センター長の佐々木誠教授(建築学科)は本プロジェクトに地域連携の立場から情報提供等の支援を行いました。

各班の発表後、佐々木教授は講評として「本プロジェクトは行政、地域住民、企業、本学が連携しながら豊かな暮らしを作り上げていく試みであり、これからの地域の在り方を提案するモデルとなります。宮代町と杉戸町の連携に繋がる提案をいただいた3班の皆さんに感謝を申し上げたい」と謝辞を述べました。

小学生親子を対象とした出張科学教室

第12回「親子でサイエンススクールin日本工業大学」が2020年10月24日、キョクトウとちぎ蔵の街楽習館(栃木市市民交流センター)において開催されました。

共通教育学群の服部邦彦教授が講師として招かれ、小学生と保護者を対象とした工作指導を行いました。

例年この企画は本学内で開催されており、工作教室のほかに各学科の研究室訪問や工業技術博物館見学が行われていました。しかし、昨年はコロナウイルス感染拡大防止対策のため、講師が栃木市に出張する形で実施されました。

今回のサイエンススクールには約20組の小学生親子が参加しました。服部教授の指導のもと、「光のカクテル」と「虹を見る箱(簡易分光器)」を製作しました。この光をテーマにした授業の中で、サーモグラフィを用いた非接触温度測定を取り上げ、実機によるデモを行いました。このほかに同教授は、「真空砲」を使った実験ショーを披露し小学生たちを驚かせました。

埼玉県川口市と連携 電動車両の無人走行実験

ロボティクス学科の鈴木宏典教授は2019年度より内閣府の未来技術社会実装事業に参画しています。埼玉県川口市と連携し「先端技術体験がもたらす地域振興と人材育成および公共交通不便地域の解消」をテーマにパーソナルモビリティ(PM)活用の実証実験を進めています。

PMとは1人乗りの超小型電動車両。鈴木教授はこれに自動運転機能を搭載し、同市公園内にて走行実験を行いながら、プログラムの改良を重ねています。2020年7~9月に予備実験を終え、10~11月にかけて本実験を実施しています。

研究中のPMは最終的に、並行して実験が行われている自動運転バスとの連携を想定しています。例えば、自宅からPMを呼び出しバス停まで自動運転で移動、自動運転バスに乗車し目的地付近のバス停で下車、目的地までPMで移動といった無人走行システムの構築により、地域交通の改善を目指しています。併せて、川口市立科学館におけるPM展示、川口市立高校における自動運転講義の実施など、地域の教育活動にも取り組んでいます。

地元宮代町民に研究成果を楽しく紹介

2019年(令和元年)11月16日、地元宮代町主催のイベント「トウブコフェスティバル」が開催されました。メイン会場の進修館小ホールに本学展示ブースが設けられ、フォーミュラ工房、ロボティクス学科中里研究室、情報メディア工学科石原研究室、建築学科三坂研究室が出展しました。ロボットショーや住宅模型の展示、映像合成体験など研究成果を分かりやすく紹介し、子供たちにも好評でした。期間中、全体来場者約1万3000人のうち、約300人が本学ブースを訪れました。このほか、環境推進委員などの学生がボランティアスタッフとして多数参加しました。

2019年 夏のものづくり体験教室を実施

小中高の児童・生徒とその保護者を対象としたものづくり体験教室が夏休み期間中に開催され、学部および共通教育学群の教員と学生が指導にあたりました。理科や工業技術への興味喚起を目的とした講義、実験、実習、製作などバラエティに富んだプログラムが用意されました。参加した子供たちにとっては、夏休みの自由研究のテーマとして最適であり、大学キャンパスで大学教員から指導を受けられる貴重な機会とあって、各イベントとも定員を超える応募がありました。

| イベント名称 | 主な内容 | 実施日 | 参加数 |

|---|---|---|---|

| 化学・環境・バイオサイエンススクール | 化学・環境・バイオに関する実験の体験 | 7/24(水) | 18名 |

| 中学生科学教室 | 「『電気と磁気の共演』永久ゴマの製作」電池不要のラジオ製作 | 7/27(土) | 16名 |

| 加須市少年少女発明クラブロボット講座 | 光に追従する小型ロボットの製作 | 8/2(金) | 36名 |

| 親子ものづくり教室(2部制) | LED電子サイコロ制作など5テーマ | 8/3(土) | 82組 |

| 関東地区リフレッシュ理科教室 | 面白実験実演と体験、理科工作 | 8/24(土) | 47名 |

駐輪場の活用プランで地域活性化に協力

建築学科の佐々木研究室と木下研究室は2017年から18年にかけ、埼玉県の春日部市都市計画課とともに、市内中心地域の景観まちづくりプラン作成を目標に活動しています。

家具販売大手の匠大塚春日部本店駐輪場を休憩所として活用し、遊休空間で商業イベントを開催するなど、出店機会の提供と新たな創業者を発掘することで、商店街や地域の活性化を目指す。この取り組みは、同市主催のビジネスプランコンテストにおいて、団体賞と春日部商工会議所・春日部市商店会連合会賞を受賞しました。

活動は月1回程度、定期的に行われました。今回は7月下旬、駐輪場を囲っていたフェンスの撤去と藤棚の手入れを行ったうえで、大学の演習で用いた材木から製作したベンチを設置。地域住民に対し、今後の駐輪場活用方法の必要性について聞き取り調査を行いました。

「古利根川ゆかたdeナイト2019」でプロジェクションマッピング

旧日光街道宿場町の面影を残す春日部市。2019年(令和元年)8月2日〜4日に催された地域活性化イベント「ゆかたdeナイト2019」において、情報工学科大山研究室の学生がプロジェクションマッピングの作品を披露しました。

古利根川親水テラスに設けられた会場では「見慣れている公園橋周辺がデジタルで異世界に!」をキャッチフレーズに、蔵の壁に人の動きに応じて反応する作品「華火」、川岸の石壁には色鮮やかなグラフィックが動く作品「壁の中」が投影され、道行く人を楽しませました。

利根川強化堤防森林ボランティアの草刈り作業

埼玉県が主催している「利根川強化堤防森づくりボランティア」は2014年3月31日に本学学生環境推進委員会、埼玉県加須市、埼玉県及び国土交通省利根川上流河川事務所と5年期限の協定を結び、活動を進めてきた。満期を向かえた今年、学生環境推進委員会が期間延長を申請し、継続が決定しました。

この活動は、埼玉県加須市の利根川堤防斜面0.5ヘクタールに学生たちが植樹した475本のクヌギやナラなどの樹木の生長を促すために行われる、除草作業等のボランティアです。昨年度は学生・教職員合わせて71名が参加しました。

2019年度の活動期間は雑草の生長が著しい5月~11月で、7月6日、8月30日、10月26日に行われました。

地域連携型カリキュラムが情報系教育コンテスト優秀賞

情報メディア工学科が2005年以降継続して取り組む研究テーマ「大学の工学教育における地域連携型社会実装PBLのカリキュラムデザイン」が、情報処理学会情報処理教育委員会などが主催する第11回情報システム教育コンテストISECON2018において優秀賞を受賞しました。

PBLはプロジェクトベースドラーニングの略称で、課題解決型学習を意味する。本カリキュラムでは地元宮代町をはじめ近隣の地域社会と連携をとり、障害児の運動支援ツール、簡単操作の楽器、小学生向けタイピングツールといった情報システムの企画、設計、開発、テストを行いました。構築したシステムについては実際の利用者から意見を聴くなどして評価を受けました。長年にわたるこうした取り組みが、情報システム構築手法の学習を深めるものとして高く評価され、受賞に至りました。

ベースボールフェスタ

2019年(平成31年)3月9日、本学野球場にて開催しました。近隣の宮代町、杉戸町、幸手市の学童野球チームや個人参加の小学生など120名と保護者、指導者、スタッフを合わせ300名以上が参加しました。本学硬式野球部監督の丸山三四四教授の講演、本学硬式野球部員による部門別野球教室などを実施しました。

子ども大学モデル事業発表交流会 埼玉県教育委員会から感謝状

2019年(平成31年)2月2日、埼玉県教育委員会から「子ども大学みやしろ」が表彰を受け、実行委員長の本学生涯学習センター長・菊地信一教授に感謝状が贈られました。県は、子供の学ぶ力を地域の中で育むことを目的に2010年度から本事業を開始しました。本学は2011年度に参画し、地元宮代町の小学生を対象にものづくり体験学習を実施してきました。

春日部市の地域活性化との取り組み

本学は埼玉県春日部市との包括連携に基づき、大学での学びの成果を地域活性化や政策提案等に活かす活動を行っている。2019年(平成31年)3月9日に行われた2件の事例を紹介します。

■サイエンススクール

電気電子通信工学科の生駒哲一教授と学生スタッフ5名が、同市在住の小学生と保護者14組に対し、光を検知して曲が流れる電子オルゴールの製作を指導。電子回路やセンサー技術など理科の楽しさ、奥深さを十分に体験できるイベントとして好評でした。

■ワークショップ

建築学科の佐々木研究室と木下研究室では、粕壁宿の名残を持つ建物や空間など地域の特色を活かしたまちづくりに取り組みました。その活動成果を発表するワークショップが匠大塚春日部本店で開催されました。併せて、同市主催のコンテストに入賞した、本学学生の政策および地域活性化の提案も発表しました。今後、より実践的な活動・貢献に期待が集まるイベントとなりました。

除草ヤギの小屋を制作

埼玉県では2018年から2019年にかけての4ヶ月間、浦和美園の大学附属病院等整備予定地において近年注目されている除草ヤギを活用した実証実験を行った。建築学科の竹内研究室が実証実験に協力し、仮設ヤギ小屋の制作・設置を行いました。

仮設であることからローコストで設置が容易なヤギ小屋を目指し、ホームセンターで入手できる材料を使用。合板で構成された小屋には、ヤギ用の入り口と清掃用の入り口、庇を兼ねる折戸による開口を設け、さらに内部は湿気を嫌うヤギのために自然換気が行われるようになっている。事前に学内で5つのユニットに分けて組立てを行い、設置は半日で完了しました。

実証実験が終了してからは、学内の空き地に移設し、展示を兼ねた経年劣化等の試験を実施。この取り組みは、コンセプトとデザイン性が高く評価され2019年度日本建築学会大会(北陸)建築デザイン発表会で顕彰されました。

小学生を対象とした科学体験教室を実施

埼玉県は県内の企業や教育機関などと連携し、小学生の職業観を育むことを目的として、様々な分野で活躍するプロフェッショナルから直接学べる体験教室「夢のかけはし教室」を実施しています。本学はこの趣旨に賛同して毎年参画しており、今年度は「科学者になりたい!」をテーマに2018年(平成30年)12月8日に実施。近隣の小学生80名と保護者が参加しました。講師は共通教育系の佐藤杉弥教授、服部邦彦教授、梅谷篤史准教授、狩野みか講師が担当しました。

午前中は「『超』を体験しよう!~超低温、超高温、超高圧の実験~」と題し、液体窒素や電子レンジを使用した科学実験を行いました。午後は「不思議な万華鏡」「LEDカラーライト」「ミニホバークラフト」「骨伝導スピーカー」のテーマごとに4班に分かれ、教員や学生の指導のもと工作や実験を楽しみました。

みやしろイルミネーション

年末恒例となっている地元宮代町の「みやしろイルミネーション」に本学学生がスタッフとして参加し、イルミネーション作品の製作指導に携わりました。

展示される多くの作品は、事前に3回開催された制作講座において近隣の小学生など有志が制作したものである。講座では本学学生が小学生に対し、道具の使い方や照明の配線などについて丁寧に指導を行い、お互いに楽しみながらイルミネーションづくりに励みました。

2018年(平成30年)12月8日、宮代町役場隣のスキップ広場において点灯式が行われ、ミニコンサートなどが催されました。イルミネーションは2019年(平成31年)1月4日まで夜の通りを鮮やかに彩りました。

親子でサイエンススクール実施

2018年(平成30年)10月27日、栃木市教育委員会が主催の、栃木市の小学生と保護者を対象とした「親子でサイエンススクール」が実施され、20組40名が参加しました。科学技術を活かした社会貢献や環境問題への興味喚起を目的として、本学で毎年実施しています。

参加者は午前中、スチューデントラボにおいてLEDを用いた電子工作に挑戦しました。電気電子通信工学科の進藤卓也助教と学生スタッフによる熱心な指導のもと、親子でものづくりを楽しみました。

昼食時にはダイニングホールで学食ランチを体験しました。工業技術博物館では工作機械群や蒸気機関車など歴史ある機械の数々を見学しました。ロボティクス学科の中里研究室や秋元研究室では、最先端のロボット技術に触れるなど、科学と技術を満喫した1日となりました。

古本祭りで無料休憩所として神田校舎1階PRスペースを開放 親子ものづくりイベントを実施

2018年(平成30年)10月26日から11月4日までの10日間にわたり、世界最大の古書街ともいわれる神田神保町にて「神田古本祭り」が行われた。会場に位置する本学神田キャンパスでは、昨年同様にキャンパス1階のPRスペースを、無料休憩所を兼ねた本学の展示やイベントスペースとして一般公開した。

10月27・28日には、学生が開発したVR(仮想現実)ゲームの体験イベントを行った。子供たちは勿論の事、普段VRに縁のない高齢者も、学生のガイダンスに従って楽しそうにVRを体験していた。11月3・4日には、昨年同様に親子ものづくり教室として「トコトコウサギを作ろう」のワークショップを実施し、多くの親子が紙工作の体験を楽しんだ。

また、週末を中心に無料の振る舞いコーヒーのイベントも実施し、コーヒーを片手に本学の資料や動画を眺める姿が見られた。来場者の中には本学の卒業生も多く、古い校舎の写真を見ながら当時を懐かしんでいました。

公開シンポジウム「市民・行政・大学が連携する宮代まちづくりの未来」

2018年(平成30年)9月9日、本学LCセンターのマルチメディア教室において「市民・行政・大学が連携する宮代まちづくりの未来」と題して公開シンポジウムを実施しました。本シンポジウムは学内特研費「教育プログラム開発費」の「ものづくりと場づくりを融合する地域の空間活用と人材育成に向けた地域連携教育プログラムの開発と試行」の一環として、市民による任意団体「宮代2・0」との共催でした。

第一部の宮代町の新井康之町長と本学の成田健一学長による講演の後、第二部では、茂木俊二(竹アート実行委員会)、古谷諭史(みやしろイルミネーション実行委員会)、渡邉朋子(NPO法人MCAサポートセンター・和e輪e)、伊藤はるか(世界のすうぷ屋さん実行委員会)、浅倉孝郎(宮代2・0)の各氏より市民活動について話題が提供されました。

第三部では、「連携/宮代の未来」「市民活動の持続性」「空間活用+場づくり」「市民活動と企業活動」をテーマに、登壇者全員と会場も交えた意見交換が行われました。市民活動を足がかりに、行政や大学、さらには事業者が連携することにより、未来の宮代町を魅力的にしていく可能性があることを論じ合いました。参加者は計114名。その後、懇親会を開催し、町長や学長らを交え市民らが歓談しました。

情報工学科の学生が小学生にプログラミング指導

2018年(平成30年)5月27日、埼玉県久喜市の大型商業施設「モラージュ菖蒲」において、本学情報工学科とGPリーグ実行委員会による小学生対象イベント「3つのプログラミングであそぼう!」が開催されました。

GPリーグとは、プログラミング知識や技をスポーツ形式で競い合わせ、子どもたちの自由な興味・関心や能力に合った「未来の学び」を実現する試みでした。

イベント当日は情報工学科3・4年の学生約20名がプログラミング指導や記録撮影などを担当。子供達が楽しく学べる指導、笑顔を引き出す撮影に試行錯誤しながら取り組んだことは、学生たちにとって貴重な経験となりました。

イベントの中心となるワークショップは定員24名で7回実施されました。「体を動かしてプログラム概念を知る」「マインクラフト」「オゾボット(小型ロボット)」の3テーマが用意され、小学生と保護者が順に体験しました。各回とも整理券配布が1時間前に終了となるほどの盛況で、プログラミング教育への関心の高さが窺えました。今後は本学オリジナルプログラムによるワークショップ開催を目指しています。

「宮代町の飲食店お得券」制作協力

埼玉キャンパスや駅周辺の飲食店が紹介されたミニ情報誌です。学生が掲載店で提示すると割引や大盛り無料などの特典が受けられます。埼玉県宮代町の商工業活性化を考えるワークショップによって制作され、建築学科吉村研究室の学生が企画、デザイン、各店との交渉を担当しました。携帯に便利な豆本型で、イラストと写真を合成した紹介記事が特徴的。2018年度版は3月下旬に発行され、新入生をはじめ多くの在学生に利用されています。

地域交流施設の塗装作業を体験

建築学科3年の田口陸斗さん、張寧さんが埼玉県杉戸町の杉戸宿魅力発信拠点施設「第2流灯工房」の改修作業に協力しました。施設は「古利根川流灯まつり」の主会場であり、2018年(平成30年)3月末に改修工事が完工しました。

学生は柱や梁を古民家風に見せる塗装作業に従事した。同町の建築技術職員の指導を受けながら、実際の建築現場で作業を行ったことは、彼らにとって貴重な体験となりました。

幸手市の観光事業に協力 サイクリングマップ完成

本学と包括的連携協定を締結している埼玉県幸手市の「幸手にぎわいの街プロジェクト事業」に本学学生が参加しました。サイクリングマップ『さちぽた』の制作に協力しました。

本学学生6名が3グループに分かれて市内を自転車で巡りながら調査を行い、観光地としての魅力を学生目線で整理して、主要観光地の紹介と、それらを辿る3ルートの提案を行いました。マップは2017年(平成29年)6月から同市関連施設のほか、本学本館ロビーで配布しています。

シラオ仮面専用自転車 学生が製作に協力

埼玉県白岡市のマスコットキャラクター「シラオ仮面」専用のデコレーション自転車製作に本学が協力しました。機械工学科1年(当時)の濱崎拓人さんがデザインを担当し、本学のスチューデントラボで製作作業が行われました。

2017年(平成29年)3月28日に市役所において引渡式が執り行われ、濱崎さん、指導にあたった機械工学科大島康彰教授、竹内貞雄学生支援部長、スチューデントラボ所属の坂本悦男職員が立ち合いのもと、シラオ仮面と小島白岡市長に自転車が引き渡されました。

自転車の特長として目を惹くのが、前面にデザインされたユニークな亀の装飾です。同市の形が亀に似ていることと「仮面」の2つの意味を併せ持っています。後部にはシラオ仮面のテーマソングを流すためのスピーカーも搭載されています。

今後はイベントなど同市のPR活動において、シラオ仮面の良き相棒として活用されます。

杉戸宿400周年記念事業 本学学生と杉戸町民らによる杉戸宿高札場 復元プロジェクト

本学は包括的連携協定を締結している埼玉県杉戸町ならびに同町観光協会と共に、杉戸宿開宿400年記念事業として高札場を製作・復元する「杉戸宿高札場復元プロジェクト」に参画、2016年(平成28年)10月30日に復元作業を完了しました。

高札場とは、幕府が定めた法令や公定運賃を木の板札に記して高く掲げておく場所です。復元プロジェクトは町内の大工、建設関連企業と本学教員、学生が協同で実施しました。本学からは、生活環境デザイン学科波多野純特任教授がプロジェクト全体の監修を担当、建築学科野口憲治助手が技術指導にあたりました。このほか建築学科1年生2名、3年生2名、生活環境デザイン学科4年生3名の7名の学制が参加。大工から指導を受けるなど、作業を通じて交流する場面も見られました。

製作作業は同年8月1日から本学建築技術センターにおいて行われました。9日に基礎の配筋工事、10日にコンクリートの打設作業が行われ、31日に建て方を実施し、上棟式が執り行われました。そして10月30日、「杉戸宿開宿400年宿場まつり」の行事のひとつとして除幕式が開催され、正式に一般へのお披露目となりました。