基幹工学部環境生命化学科

研究室紹介

動物のように自由に移動できない植物は、自身が育つ環境にうまく適応するために、様々な環境適応能力を備えています。光の方向に成長する光屈性もその一つで、この仕組みにより植物は太陽光を効率的に獲得しています。光屈性のメカニズムを分子レベルで研究することで、食糧生産などに役立つ技術の開発につながるような研究を行っています。

主な研究紹介

植物の光感受性制御に係る分子メカニズムの解明

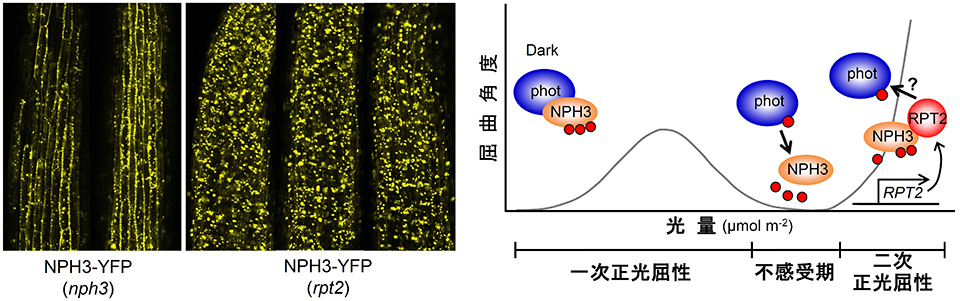

固着生活を営む植物は、非常に広範囲な光条件に順応する機構を備えています。しかし、その分子メカニズムは未だに解明されていません。私たちの研究グループは、青色光シグナル伝達因子であるNON PHOTOTROPISM HYPOCOTYL3 (NPH3)の機能制御に、ROOT PHOTOTROPISM2 (RPT2) が働くことを見つけ、その分子機構が植物の光順応に重要な働きを担っていることを初めて示しました。現在、RPT2及びNPH3が働く青色光シグナル伝達系を中心に研究を進めることで、植物の光環境順応メカニズムを分子レベルで解明しようとしています。

蛍光タンパク質を用いたNPH3の局在変化(左)と植物の光感受性を制御する分子メカニズムのモデル(右)。

効率的な光エネルギー獲得に働く分子メカニズム

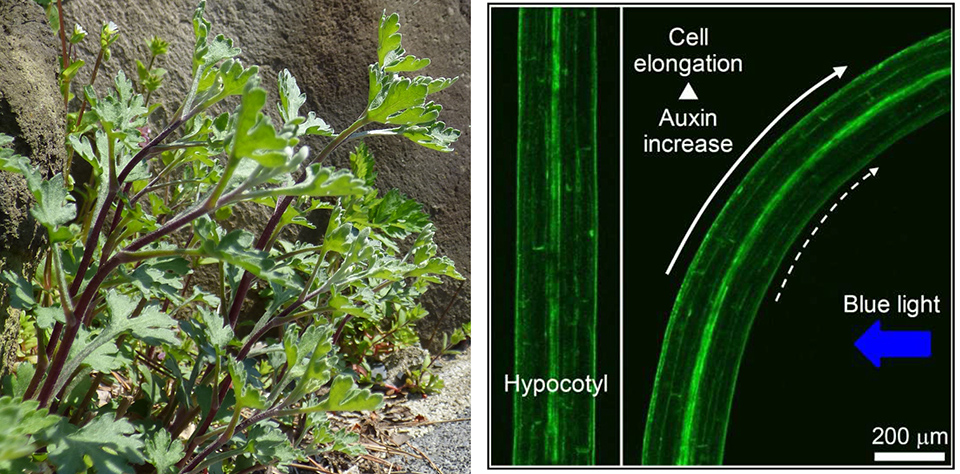

モデル植物の一つであるシロイヌナズナを用いて、光屈性に働く制御因子を生理学的研究手法によって解析しています。おもに、光屈性に異常を示す突然変異体を用いて、それらの光に対する反応を調べています。また、新規の光屈性突然変異体も分離し、その原因遺伝子を明らかにすることで、新規光屈性関連因子を同定しています。最終的には、植物が持つ太陽光を効率的に獲得するシステムを利用して、食糧生産などに役立つ技術の開発につなげていきます。

植物が示す光屈性(左)とオーキシン応答性遺伝子を利用した植物ホルモン・オーキシン分布の解析(右)。